Repulsión-La semilla del diablo

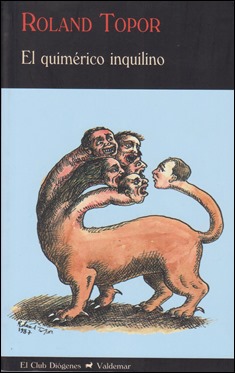

Le locataire chimérique o El quimérico inquilino —es curioso que Roman Polanski, al adaptar el libro al cine, le hurtara el adjetivo (Le locataire), tal vez para ahorrar cualquier tipo de expectativa previa sobre su personaje, si bien la distribución española «restituyó» el término— es la primera novela de Roland Topor (1938-1997), artista francés de origen polaco y poliédricas facultades (ilustrador, pintor, escritor, cineasta y notorio provocador), famoso por ser uno de los fundadores, en 1962, del movimiento teatral Grupo Pánico junto con el chileno Alejandro Jodorowsky y el español Fernando Arrabal. Fue publicada en 1964 y su trama gira en torno a un oficinista llamado Trelkovsky que se muda a un apartamento situado en la rue Pyrénées y allí comienza un proceso de autodestrucción y disolución de la personalidad, que lo lleva a ir asumiendo el rol de la anterior inquilina de su casa, una mujer llamada Simone Choule, que se tiró desde la ventana al patio interior del edificio, sugestión de la que culpa a sus vecinos. La adaptación del cineasta polaco (nacionalizado francés) sigue al pie de la letra la novela y, sin embargo, cualquiera que la haya visto sin leer antes el libro podría pensar perfectamente que estamos ante un guion original del cineasta, hasta tal punto se vincula con coherencia con varios títulos previos, que abordan asimismo las relaciones entre la soledad urbana y paranoia a partir de personajes que van siendo devorados por sus obsesiones personales, Repulsión (1965) y La semilla del diablo (1968).

Le locataire chimérique o El quimérico inquilino —es curioso que Roman Polanski, al adaptar el libro al cine, le hurtara el adjetivo (Le locataire), tal vez para ahorrar cualquier tipo de expectativa previa sobre su personaje, si bien la distribución española «restituyó» el término— es la primera novela de Roland Topor (1938-1997), artista francés de origen polaco y poliédricas facultades (ilustrador, pintor, escritor, cineasta y notorio provocador), famoso por ser uno de los fundadores, en 1962, del movimiento teatral Grupo Pánico junto con el chileno Alejandro Jodorowsky y el español Fernando Arrabal. Fue publicada en 1964 y su trama gira en torno a un oficinista llamado Trelkovsky que se muda a un apartamento situado en la rue Pyrénées y allí comienza un proceso de autodestrucción y disolución de la personalidad, que lo lleva a ir asumiendo el rol de la anterior inquilina de su casa, una mujer llamada Simone Choule, que se tiró desde la ventana al patio interior del edificio, sugestión de la que culpa a sus vecinos. La adaptación del cineasta polaco (nacionalizado francés) sigue al pie de la letra la novela y, sin embargo, cualquiera que la haya visto sin leer antes el libro podría pensar perfectamente que estamos ante un guion original del cineasta, hasta tal punto se vincula con coherencia con varios títulos previos, que abordan asimismo las relaciones entre la soledad urbana y paranoia a partir de personajes que van siendo devorados por sus obsesiones personales, Repulsión (1965) y La semilla del diablo (1968).

Topor ejecuta la muy realista descripción del progresivo hundimiento en el delirio del infeliz protagonista —un pobre diablo consciente de su insignificancia— interponiendo una evidente distancia entre personaje y lector, el cual es incapaz en momento alguno de sentir una mínima compasión, no digamos ternura, por aquel (la sordidez en estado puro es la gran protagonista del relato, y en estas condiciones cualquier tipo de sentimiento o sentimentalismo es imposible). Por supuesto, en todo momento, somos conscientes de que no hay el menor viso de realidad en la odisea de Trelkovsky, pero a la vez resulta aterradoramente fácil identificarse con la sensación de desamparo que lo invade.

Y es que la gran virtud de la novela es el conseguido equilibrio que establece entre la narración exterior (esto es, en tercera persona) y la narración interior (es decir, el relato del punto de vista de Trelkovsky), mediante la paradójica combinación de una ascética sencillez expresiva (la narración rehúye cualquier alambicamiento lingüístico) y de un considerable barroquismo inventivo (el cúmulo de obsesiones, delirios y manifestaciones de la manía persecutoria del protagonista amenaza con ahogar al lector en un mar de perversidad).

Y es que la gran virtud de la novela es el conseguido equilibrio que establece entre la narración exterior (esto es, en tercera persona) y la narración interior (es decir, el relato del punto de vista de Trelkovsky), mediante la paradójica combinación de una ascética sencillez expresiva (la narración rehúye cualquier alambicamiento lingüístico) y de un considerable barroquismo inventivo (el cúmulo de obsesiones, delirios y manifestaciones de la manía persecutoria del protagonista amenaza con ahogar al lector en un mar de perversidad).

En su modo de tensar hasta el límite de lo tolerable la completa violación de la identidad y de la cordura de su personaje, Topor consigue algo muy difícil: que aun siendo evidente el derecho que asiste a un escritor de hacer a sus personajes cuanto le plaza con ellos, el lector se siente muy incómodo ante esa negación del «libre albedrío» de Trelkovsky. Sobre quienes leemos El quimérico inquilino (especialmente, sobre los urbanitas que alguna vez hemos sentido el peso de no ser nadie entre tantas existencias cruzadas y a la vez aisladas) pesa la horrible sensación de que no es tan disparatado que lo que le sucede al protagonista bien pudiera pasarnos a nosotros. He ahí la perturbación químicamente pura de Topor.

Si hay caminos que parecían destinados a encontrarse, sin duda es el caso de este libro y Roman Polanski. El vínculo entre los dos creadores es su común origen polaco, si bien el primero nació en Francia y el segundo, famoso por su nomadismo, acabó solicitando la nacionalidad francesa. Por cierto que el director hace que el nombre del personaje sea directamente polaco, y así lo responde al policía que lo interroga tras haber sido denunciado por sus vecinos por perturbar la tranquilidad de la casa; en la novela, en cambio, tan solo se señala, en la misma escena, que el apellido puede ser ruso. Ignoro en qué momento de su trayectoria Roman Polanski leyó la novela de Topor, pero es evidente que sería un dato interesante saber si, a esas alturas, ya había rodado las dos películas que prolonga, complementa y, con magistral sentido de la implicación personal, supera, Repulsión (1965) y La semilla del diablo (1968).

Las tres suelen ser calificadas bajo la etiqueta de la «trilogía de los apartamentos» (en otras fuentes he leído más bien la «trilogía de la reclusión», que me gusta más), ya que, en el fondo, parten del mismo planteamiento: tres personajes (femeninos en los dos films anglosajones, masculino aquí) enfrentados a la soledad de la gran ciudad, recluidos en sus respectivos pisos, acabarán viéndose acechados por la paranoia y la locura, si bien cada uno responderá de distinto modo (los vínculos son mayores entre la primera y la última película, por cuanto en ambas los personajes derivan hacia la locura y la muerte). Hay un elemento, sin embargo, que podría indicar que Polanski conocía la novela de Topor desde antes incluso de rodar la primera de las dos películas señaladas (no en vano vivió en París antes de iniciar su fructífero periplo británico), y es el detalle de que Trelkovsky, se nos cuenta, nunca eche azúcar al café sino que primero se introduce el terrón en la boca y luego bebe el líquido. En Repulsión, uno de los elementos inquietantes que van singularizando la diferencia de Carol (Catherine Deneuve) es que, en vez de echarse una taza del café que ha dejado hecho su hermana, prefiera engullir terrones de azúcar.

Las tres suelen ser calificadas bajo la etiqueta de la «trilogía de los apartamentos» (en otras fuentes he leído más bien la «trilogía de la reclusión», que me gusta más), ya que, en el fondo, parten del mismo planteamiento: tres personajes (femeninos en los dos films anglosajones, masculino aquí) enfrentados a la soledad de la gran ciudad, recluidos en sus respectivos pisos, acabarán viéndose acechados por la paranoia y la locura, si bien cada uno responderá de distinto modo (los vínculos son mayores entre la primera y la última película, por cuanto en ambas los personajes derivan hacia la locura y la muerte). Hay un elemento, sin embargo, que podría indicar que Polanski conocía la novela de Topor desde antes incluso de rodar la primera de las dos películas señaladas (no en vano vivió en París antes de iniciar su fructífero periplo británico), y es el detalle de que Trelkovsky, se nos cuenta, nunca eche azúcar al café sino que primero se introduce el terrón en la boca y luego bebe el líquido. En Repulsión, uno de los elementos inquietantes que van singularizando la diferencia de Carol (Catherine Deneuve) es que, en vez de echarse una taza del café que ha dejado hecho su hermana, prefiera engullir terrones de azúcar.

Pues bien, por mucho que la novela me parezca excelente, y por mucho que la adaptación de Polanski la siga casi renglón a renglón (haciendo especial honor a la cualidad eminentemente vampírica del cine), es la película la que ocupa un lugar de privilegio en mis debilidades personales, dentro de ese museo de la inquietud que supone para mí la categoría más fascinante de la ficción, al lado de escritores como Arthur Machen o Henry James, de cineastas como Jan Svankmajer, Luigi Bazzoni o Alfred Hitchcock, y de títulos como el díptico que Jack Clayton dedicó a la perversidad infantil (¡Suspense! y A las nueve cada noche) o ciertas películas fantásticas situadas en espacios desérticos que convocan un aterrador sentido de la abstracción, como Walkabout, Picnic en Hanging Rock o Sucesos en la IV fase.

Como he dicho, Polanski adapta a Topor con extrema fidelidad. Las aportaciones propias del guion son escasas y casi todas tienen que ver con el personaje femenino encarnado por Isabelle Adjani, quizá para justificar la contratación de una actriz que acababa de saltar a la fama (y que me parece lo peor de la película). Ahora bien, es evidente que Polanski encontró en su interior una completa identificación, de lo que da sobrada cuenta el hecho de que se reservara el mismo papel protagonista, con un sentido de la implicación y del riesgo que obtienen su justo premio en una interpretación genial sin la cual la película no tendría el mismo sentido.

En este sentido, hay que señalar que no estamos ante un director que, en determinado momento, decide proyectarse dentro de determinada obra para así «expresarla» mejor, al estilo de François Truffaut en El pequeño salvaje (1970) o, sobre todo, La habitación verde (1978). En su Polonia natal, de hecho, sus trabajos como intérprete (por ejemplo, para Andrzej Wajda, si bien es cierto que en roles siempre secundarios) son anteriores a su debut como director; mejor dicho, coinciden con la realización de sus primeros cortos. Polanski ya quiso ser el protagonista de su primer largometraje, El cuchillo en el agua (1962), pero no le fue permitido (aun así, puso su voz al personaje que se había querido reservar para sí) y tuvo que esperar a su cuarta película, El baile de los vampiros (1967) para otorgarse ya un rol principal. Entre los papeles interpretados en películas ajenas, debe destacarse su soberbia prestación para la mejor película de Giuseppe Tornatore, Pura formalidad (1997), la cual, no sé si por intención o por sugestión de este espectador, tiene un indudable aroma polanskiano.

El aire cotidiano que Polanski aporta a su personaje, acompañado por un físico corriente y una tendencia a intentar pasar desapercibido mediante la mínima gestualidad, expresa magníficamente esa condición de hombre sin atributos del personaje original. Trelkovsky no destaca por nada, más allá de una gentileza connatural: todos sabemos bien que la cortesía, incluso la obsequiosidad, es la principal defensa ante el mundo de los seres tímidos e inocuos, con la consiguiente amenaza de anularse con facilidad ante los demás. De acuerdo siempre con el libro, Trelkovsky trabaja en una oficina cuyos compañeros tienen ese carácter que a él le falta: uno de ellos, el chulesco Scope (Bernard Fresson, cuyo mero rictus gestual ya es desagradable) le proporciona una lección práctica cuando lo invita una noche a su piso y, nada más llegar, pone el tocadiscos a todo volumen y humilla al vecino que ha venido a pedirle que lo baje. Y es que, desde el momento en que el protagonista entra por primera vez en el bloque de apartamentos donde va a vivir, el trato que sufre por parte de cuantos viven en él es antipático y desconsiderado, cuando no directamente humillante, incluso por parte de quien ocupa la escala más baja de todos ellos, la portera, hasta el punto de que acabará siendo denunciado por ruidoso e incluso, habiendo sido víctima de un robo, es presionado por su casero para que no vaya a la policía y así no atraiga la menor aureola de escándalo sobre tan respetable casa.

El aire cotidiano que Polanski aporta a su personaje, acompañado por un físico corriente y una tendencia a intentar pasar desapercibido mediante la mínima gestualidad, expresa magníficamente esa condición de hombre sin atributos del personaje original. Trelkovsky no destaca por nada, más allá de una gentileza connatural: todos sabemos bien que la cortesía, incluso la obsequiosidad, es la principal defensa ante el mundo de los seres tímidos e inocuos, con la consiguiente amenaza de anularse con facilidad ante los demás. De acuerdo siempre con el libro, Trelkovsky trabaja en una oficina cuyos compañeros tienen ese carácter que a él le falta: uno de ellos, el chulesco Scope (Bernard Fresson, cuyo mero rictus gestual ya es desagradable) le proporciona una lección práctica cuando lo invita una noche a su piso y, nada más llegar, pone el tocadiscos a todo volumen y humilla al vecino que ha venido a pedirle que lo baje. Y es que, desde el momento en que el protagonista entra por primera vez en el bloque de apartamentos donde va a vivir, el trato que sufre por parte de cuantos viven en él es antipático y desconsiderado, cuando no directamente humillante, incluso por parte de quien ocupa la escala más baja de todos ellos, la portera, hasta el punto de que acabará siendo denunciado por ruidoso e incluso, habiendo sido víctima de un robo, es presionado por su casero para que no vaya a la policía y así no atraiga la menor aureola de escándalo sobre tan respetable casa.

Desde luego, El quimérico inquilino ofrece una de las más atrabiliarias visiones que jamás ha ofrecido una película de una de las peores características de la vida urbana: la obligada convivencia con vecinos que se empeñan en resultar molestos. Unos vecinos que, además, parecen pasarse la vida preocupados únicamente por lo que hacen sus semejantes, ya sea para saciar su curiosidad o, sencillamente, para impedir la mínima libertad de los demás: es cuestión de relaciones de poder, y en esto Trelkovsky siempre llevará las de perder. Por cierto que, como ya sucedía en La semilla del diablo, Polanski asocia la vejez a la mezquindad: resulta verdaderamente espeluznante el empleo que el cineasta hace de intérpretes tan venerables como Melvyn Douglas (genial), Shelley Winters, Lila Kedrova o Jo Van Fleet.

Para un hombre tan vulnerable como Trelkovsky, la amenaza constante de sus vecinos resultará fatal: los magníficos títulos de crédito de la película ya lo habían expresado. Si La semilla del diablo (por seguir explorando las relaciones interiores entre los títulos de la trilogía) se iniciaba con una elaborada panorámica que, desde una vista del emblemático Central Park neoyorquino, se iba acercando al edificio que acabará engulliendo a sus protagonistas, primero simbólica (esa enorme entrada cual boca del infierno por donde entran Rosemary y Guy) y luego literalmente, El quimérico inquilino lo hace con otro movimiento de cámara, si bien este no tan elegante sino más sucio (como corresponde a un film mucho más visceral y desagradable), más cercano al edificio, pues se desliza sinuosamente muy pegado a la pared, para ir mostrando cómo, detrás de cada ventana, los vecinos, inmóviles, siniestro, miran.

Para un hombre tan vulnerable como Trelkovsky, la amenaza constante de sus vecinos resultará fatal: los magníficos títulos de crédito de la película ya lo habían expresado. Si La semilla del diablo (por seguir explorando las relaciones interiores entre los títulos de la trilogía) se iniciaba con una elaborada panorámica que, desde una vista del emblemático Central Park neoyorquino, se iba acercando al edificio que acabará engulliendo a sus protagonistas, primero simbólica (esa enorme entrada cual boca del infierno por donde entran Rosemary y Guy) y luego literalmente, El quimérico inquilino lo hace con otro movimiento de cámara, si bien este no tan elegante sino más sucio (como corresponde a un film mucho más visceral y desagradable), más cercano al edificio, pues se desliza sinuosamente muy pegado a la pared, para ir mostrando cómo, detrás de cada ventana, los vecinos, inmóviles, siniestro, miran.

Esa mirada es uno de los elementos dramáticos fundamentales de la película. Las vidas que recoge El quimérico inquilino, comenzando por la del propio Trelkovsky, son vidas pasivas, parásitas, que parecen reducirse a ser (y a manifestar su desagradable presencia a los demás). Un elemento visual especialmente inquietante, y tal vez el primer síntoma del desequilibrio del protagonista, es extraído de esa ventana del aseo comunal que se encuentra justo frente a su apartamento, y donde siempre sorprende a alguno de sus vecinos, inmóvil, estatuario: carente de vida. (En uno de los mejores momentos del film, el propio Trelkovsky va al aseo, y al asomarse por la ventana, se ve a sí mismo frente a la de su apartamento, en la misma pose inanimada que él contemplaba desde allí).

Esta bilocación anuncia el proceso de desdoblamiento que irá sufriendo el joven poco a poco, sugestionándose con la presencia de la anterior inquilina de ese apartamento, Simone Choule (la portera, al enseñarle la habitación en el arranque de la película, lo primero que hace es obligarle a mirar el tejadillo de cristal donde cayó, que todavía muestra el agujero del golpe). Es más, en ese momento Simone todavía no ha muerto, sino que agoniza en el hospital, en una horrible sala común, envuelta en vendas como una momia —la asociación no es casual: después sabremos que la mujer sentía una gran atracción por el antiguo Egipto—, y allí la visita el protagonista (en parte, cierto es, para asegurarse que no está en condiciones de recuperarse y «disputarle» ese apartamento que tanto le ha gustado). Una visita que concluye con un momento horrible: la mujer, todavía despierta, suelta un grito casi preternatural, dejando entrever una boca tumefacta que, una vez más, diríase el acceso a una dimensión terrible, en la que no tardará en caer Trelkovsky.

Y es que las huellas de Simone parecen empeñarse en perseguirlo: en el apartamento han quedado objetos personales (una bata de seda, lápiz de labios, carmín para las uñas) y una huella repulsiva: un diente envuelto en algodón que Simone escondió en un agujero en la pared, tras el armario (el espectador recuerda entonces ese hueco que había en la dentadura de la mujer cuando él fue a visitarla al hospital). En la misma sala donde yace su antecesora, también encuentra una amiga (Stella/Isabelle Adjani), con quien entablará una tímida y esporádica relación. Otra noche se presenta en el apartamento un enamorado de Simone, que había decidido declararse a ella ese mismo día en que se entera de su muerte (gentil siempre, Trelkovsky lo acompaña toda la noche intentando consolarlo, emborrachándose ambos como una cuba). Será este quien le cuenta la afición de Simone por lo egipcio, y más tarde uno de los amigos de ella y de Stella le dará un libro sobre tal tema que la primera se olvidó en su casa. Pero el momento más inquietante tiene lugar cuando por fin acude al retrete y descubre que la pared que no puede ver desde su apartamento está cubierta de dibujos de jeroglíficos; es entonces cuando, al mirar hacia su propia ventana, se encuentra consigo mismo, y al volver a su cuarto y mirar una vez más hacia el retrete, allí está Simone, despojándose de sus vendas, mirándole y sonriéndole terriblemente…

¿Cómo puede resistir un hombre con poco carácter y menos voluntad este terrible acoso externo e interno? En el fondo, y como Carol, aun cuando no sea tan evidente en un primer momento, la paranoia ya estaba dentro de Trelkovsky antes de penetrar en ese apartamento: es la paranoia del rechazado, del excluido, del extranjero en su sentido moral. En más de un momento, el interlocutor de turno —por ejemplo, y como ya he señalado, el policía que lo reprende a causa de la denuncia de sus vecinos— subraya esa condición, pese a su patética respuesta de que él es ciudadano francés. Sintiéndose nadie ante cuantos le rodean, no extraña que Trelkovksy acabe sintiéndose otro, o mejor dicho otra, travistiéndose espiritual y físicamente, confundiendo la realidad con la fantasía (¿llega verdaderamente a sacarse él también un diente, como vemos en una turbadora escena, pero sin que después se vea la huella en su boca?) hasta que la anulación es total.

[Quien no conozca ni el libro ni la película debe dejar de leer aquí]

El implacable Topor no engaña a nadie: muy pronto parece claro que la identificación de Trelkovsky con Simone Choule está destinada a ser completa, incluso en su final. Pero la resolución no puede ser más alucinante, incluso aterradora (y lo es, repito, por el delirante realismo con que se narra todo). Trelkovsky termina convirtiéndose literalmente en un pelele al albur de ese narrador que decide, entonces, perpetuar la humillación al convertirlo, primero, en el impotente protagonista de una representación cuyo objeto es precipitar su muerte (y lo hará hasta dos veces, arrojándose una y otra vez por la misma ventana), y después, al convertirlo(a) n impotente eslabón de un destino circular. En la misma habitación del mismo hospital (¿en la misma cama?), desde dentro de ese cuerpo vendado como una momia del que apenas asoma un ojo y una boca abierta en un insondable agujero que solo es capaz de gemir, Trelkovsky descubre que se está visitando a sí mismo, que por tanto no habrá descanso para él, que repetirá una y otra vez el mismo proceso de degradación por toda la eternidad.

El implacable Topor no engaña a nadie: muy pronto parece claro que la identificación de Trelkovsky con Simone Choule está destinada a ser completa, incluso en su final. Pero la resolución no puede ser más alucinante, incluso aterradora (y lo es, repito, por el delirante realismo con que se narra todo). Trelkovsky termina convirtiéndose literalmente en un pelele al albur de ese narrador que decide, entonces, perpetuar la humillación al convertirlo, primero, en el impotente protagonista de una representación cuyo objeto es precipitar su muerte (y lo hará hasta dos veces, arrojándose una y otra vez por la misma ventana), y después, al convertirlo(a) n impotente eslabón de un destino circular. En la misma habitación del mismo hospital (¿en la misma cama?), desde dentro de ese cuerpo vendado como una momia del que apenas asoma un ojo y una boca abierta en un insondable agujero que solo es capaz de gemir, Trelkovsky descubre que se está visitando a sí mismo, que por tanto no habrá descanso para él, que repetirá una y otra vez el mismo proceso de degradación por toda la eternidad.

Polanski potencia el elemento de representación de la triste caída final del personaje en la locura. Desde su ventana, Trelkovsky contempla el siniestro patio que hay al otro lado de su ventana y lo ve transmutado en un enorme graderío teatral, con todos sus vecinos y conocidos (incluso Stella) esperando alborozados el grand finale. El genio visual unido a la inspiración literaria. La íntima comprensión de que una fábula ajena podía haber sido concebida por otro, por Polanski, por quien escribe o lee este artículo. Es la magia deletérea de las obras destinadas a revolver nuestras convicciones, a destruir nuestra seguridad. El quimérico inquilino, sin duda, es una de ellas.

FICHA DE LA PELÍCULA

Título: El quimérico inquilino / Le locataire. Año: 1976

Director: Roman Polanski. Guión: Gérard Brach y Roman Polanski, según la novela de Roland Topor. Fotografía: Sven Nykvist. Música: Philippe Sarde. Reparto: Roman Polanski (Trelkovsky), Isabelle Adjani (Stella), Melvyn Douglas (Señor Zy), Shelley Winters (La portera), Jo Van Fleet (Madame Zy), Lila Kedrova (Madame Gaderian). Dur.: 126 min.

Muchas gracias José Miguel por tu pasión y erudición.

Me encantó el último párrafo: «Es la magia deletérea de las obras destinadas a revolver nuestras convicciones, a destruir nuestra seguridad.»

Me sonaba que «deletéreo» no es precisamente un piropo, o sí, para quienes amamos el malditismo (si hay talento de por medio). Y lo he buscado en el RAE, significa venenoso:

«Marx señaló la función deletérea cumplida por la economía capitalista; encarna todo lo que odia el nazismo, es el judío, al que imagina como destructor deletéreo, como voluntad perversa que dirige la inteligencia hacia el mal.»

Un abrazo.

Gracias, Rik. Es la pasión que contagian las obras que no nos dejan indiferentes. (Y «deletéreo» es una palabra estupenda, que me encanta 🙂 ).

Algunas lenguas deletéreas dicen que Polanski fue el verdadero director de «Una mera formalidad». No sé si eso es verdad, (lo mismo decían de Orson Welles y El Tercer hombre) pero lo cierto es que se comió vivo al mismísimo Gérard Depardieu. Genial, genial enano; gigantesco actor y director. Magnífica reseña.

Cuando un gran director trabaja como actor para otro director que gusta menos, suelen surgir estos rumores, del todo deletéreos, como bien dices. El caso de «El tercer hombre» es paradigmático. No conocía el de «Pura formalidad», pero no me extraña. Polanski está genial (Depardieu también me gusta mucho aquí). Gracias por tus palabras, y a seguir disfrutando de Polanski 🙂 .