En 1908 ingresó en el mundo una de las ficciones que no han dejado de fascinar a la humanidad desde el mismo momento en que alguien posó su mirada sobre ella. El autor era un hombre de 34 años que ya gozaba de una notable fama como periodista y que llamaba la atención con su mera presencia: alto, corpulento, desaliñado, dotado de una incontenible facundia y de una alegría mirífica. El escritor era Gilbert Keith Chesterton; la novela, El hombre que fue Jueves, magnífico título que (doy buena fe) tiene ya la virtud de atraer por su originalidad y misterio. Cómo un hombre puede ser Jueves es el primero de los múltiples interrogantes que seducen de esta novela, la más jubilosa pesadilla que jamás se ha escrito. Este segundo término lo aplicó el propio autor a su ficción, al subtitularla justo así: «Pesadilla». La asociación entre las dos palabras, ciertamente, es paradójica, pero Chesterton es el reconocido maestro universal de la paradoja, el hombre que entendió la sugestiva extrañeza que supone la asociación de dos ideas opuestas, por lo común para defender una contra la otra, en realidad para dejar en el permanente aire cuál de los dos atrae más al autor (y al lector). El hombre que fue Jueves es una angustiosa aventura que se sigue entre continuas carcajadas, cuya trama gira en torno al enfrentamiento entre un conjunto de temerarios agentes de la policía y un grupo de anarquistas que no pretende acabar con las instituciones de la sociedad sino con el universo mismo, puesto que está liderado por el más peligroso tipo de criminal que puede existir, el «filósofo moderno que ha roto con todas las leyes», humanas y divinas.

En 1908 ingresó en el mundo una de las ficciones que no han dejado de fascinar a la humanidad desde el mismo momento en que alguien posó su mirada sobre ella. El autor era un hombre de 34 años que ya gozaba de una notable fama como periodista y que llamaba la atención con su mera presencia: alto, corpulento, desaliñado, dotado de una incontenible facundia y de una alegría mirífica. El escritor era Gilbert Keith Chesterton; la novela, El hombre que fue Jueves, magnífico título que (doy buena fe) tiene ya la virtud de atraer por su originalidad y misterio. Cómo un hombre puede ser Jueves es el primero de los múltiples interrogantes que seducen de esta novela, la más jubilosa pesadilla que jamás se ha escrito. Este segundo término lo aplicó el propio autor a su ficción, al subtitularla justo así: «Pesadilla». La asociación entre las dos palabras, ciertamente, es paradójica, pero Chesterton es el reconocido maestro universal de la paradoja, el hombre que entendió la sugestiva extrañeza que supone la asociación de dos ideas opuestas, por lo común para defender una contra la otra, en realidad para dejar en el permanente aire cuál de los dos atrae más al autor (y al lector). El hombre que fue Jueves es una angustiosa aventura que se sigue entre continuas carcajadas, cuya trama gira en torno al enfrentamiento entre un conjunto de temerarios agentes de la policía y un grupo de anarquistas que no pretende acabar con las instituciones de la sociedad sino con el universo mismo, puesto que está liderado por el más peligroso tipo de criminal que puede existir, el «filósofo moderno que ha roto con todas las leyes», humanas y divinas.

Aunque hoy lo conozcamos, ante todo, como escritor, Chesterton ya tenía una notable reputación como periodista, y sin la savia crítica y polemista que da tal profesión no se entendería su obra como narrador. El género periodístico, fuera de aquellos casos en que sus cultivadores han sabido reconvertirlo en libro (pienso como ejemplo emblemático en el insigne Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt), suele ser considerado literatura efímera, carente de ambiciones verdaderamente literarias. Las antologías, hoy numerosas, de Chesterton dan sobrada prueba de lo contrario, pero en cualquier caso, a la altura de 1908, el escritor era un hombre con una trayectoria ya muy consolidada en la prensa, que también había practicado ese otro formato breve que es el cuento y que, cuatro años, antes, en 1904 había publicado una primera novela, El Napoleón de Notting Hill.

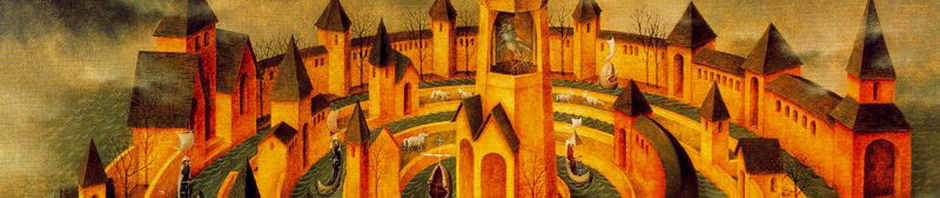

Este libro, cuyo arranque figura con letras de oro entre los comienzos más notables de la literatura («La raza humana, a la que pertenecen tantos de mis lectores…») supone una inmejorable carta de presentación para su segunda novela. Es decir, es un «libro de ideas» —Fernando Savater ha escrito que «Chesterton nunca escribió para contar algo, sino para ensalzar, denostar o refutar algo»— trazado, sin embargo, como una fábula plena de ligereza cómica y de súbitos componentes sombríos, que parte de una premisa en apariencia absurda: en el Londres del futuro, su rey (elegido por sorteo, en un mundo que ha abolido toda progresión del orden político) decide resucitar la antigua división de la capital en pequeños burgos independientes al estilo medieval, con su parafernalia de emblemas, heraldos y ceremonias vistosas.

Este libro, cuyo arranque figura con letras de oro entre los comienzos más notables de la literatura («La raza humana, a la que pertenecen tantos de mis lectores…») supone una inmejorable carta de presentación para su segunda novela. Es decir, es un «libro de ideas» —Fernando Savater ha escrito que «Chesterton nunca escribió para contar algo, sino para ensalzar, denostar o refutar algo»— trazado, sin embargo, como una fábula plena de ligereza cómica y de súbitos componentes sombríos, que parte de una premisa en apariencia absurda: en el Londres del futuro, su rey (elegido por sorteo, en un mundo que ha abolido toda progresión del orden político) decide resucitar la antigua división de la capital en pequeños burgos independientes al estilo medieval, con su parafernalia de emblemas, heraldos y ceremonias vistosas.

El hombre que fue Jueves no solo asume los mismos elementos narrativos, dramáticos y metafísicos, sino que, seguramente, constituye la obra maestra de su carrera. En un primer momento, el lector cree estar ante un libro de lo más diáfano, una peripecia repleta de acción que no ofrece, prácticamente un solo momento de respiro. Sin embargo, poco a poco una atmósfera de extraña inquietud va apoderándose del relato, a medida que su desarrollo argumental va revelándose sorprendente. No es, sin embargo, la sorpresa, el mero efecto de suspense, lo que persigue el escritor, sino situar al espectador en un terreno de arenas movedizas que apenas ofrece un centímetro de terreno sólido desde el que poder reflexionar sobre la verdadera naturaleza del hombre.

Ahora bien, dejémonos de bizantinismos: cualquier lector disfrutará tan solo con la irresistible peripecia ante la que se le sitúa. El hombre que era Jueves narra las aventuras de un joven poeta metido a detective de Scotland Yard que se ha infiltrado en el Consejo Supremo de un grupo de anarquistas cuyos siete miembros se conocen con el alias de un día de la semana y que tiene como líder a un hombre llamado Domingo.

A partir de esta premisa, la novela se sigue con continuo deslumbramiento y con placer infinito (ya lo he dicho y lo repito: jubiloso), que contiene todas y cada una de las mejores características de la literatura de su autor: la fluidez con que una situación encadena con otra; la gentileza que emana de sus personajes, y la profunda ecuanimidad con que los trata a todos, sin dejarlos caer jamás en el mero maniqueísmo de héroes y villanos; el humor, finamente satírico, british en grado sumo, pero nunca cínicamente corrosivo; la preeminencia de lo visual a la hora de situar a los personajes en un escenario y, sobre todo, en un momento del día o estación del año (que aquí parece cambiar tan pronto de la primavera al invierno)… Del mismo modo, falta el que tal vez sea el peor defecto de su obra: la sensación de hallarnos ante un juego intelectual, en exceso cegado por su propia brillantez.

A partir de esta premisa, la novela se sigue con continuo deslumbramiento y con placer infinito (ya lo he dicho y lo repito: jubiloso), que contiene todas y cada una de las mejores características de la literatura de su autor: la fluidez con que una situación encadena con otra; la gentileza que emana de sus personajes, y la profunda ecuanimidad con que los trata a todos, sin dejarlos caer jamás en el mero maniqueísmo de héroes y villanos; el humor, finamente satírico, british en grado sumo, pero nunca cínicamente corrosivo; la preeminencia de lo visual a la hora de situar a los personajes en un escenario y, sobre todo, en un momento del día o estación del año (que aquí parece cambiar tan pronto de la primavera al invierno)… Del mismo modo, falta el que tal vez sea el peor defecto de su obra: la sensación de hallarnos ante un juego intelectual, en exceso cegado por su propia brillantez.

Fluidez, ligereza, capacidad para expresar en una misma dimensión el vértigo de la peripecia en estado puro y la inquietud que esta desprende, sin que una eclipse a la otra. Estas cualidades de Chesterton, para mí, solo encuentran parangón en tres artistas de otros tantos ámbitos: en literatura, Robert Louis Stevenson; en cine, Jacques Tourneur; en cómic, Alan Davis. Dos británicos (uno de ellos escocés) y un franco-estadounidense, autores de maravillas como La isla del tesoro, el primero; La mujer pirata o La noche del demonio, el segundo; y Excalibur o ClanDestine, dentro del Universo Marvel, el tercero.

La filiación de la novela es muy reconocible. Chesterton sintió una afectuosa admiración por el antedicho y genial Robert Louis Stevenson, al que dedicó una de sus deliciosas biografías —género que, en sus manos, le servía no para escudriñar minuciosamente las vidas de sus retratados, sino para hablar de la impresión que a él le había producido sus obras. Uno de los grandes libros del escritor escocés es el conjunto de relatos que llamó Las nuevas noches árabes, y que publicó en dos tandas, la primera y más conocida (a ella pertenece un cuento tan célebre como El club de los suicidas) en 1882 y la segunda en 1885. Esta última, en concreto, es la que nos interesa. En España ha sido publicada bajo el título El dinamitero, pues las distintas aventuras que van contando sus personajes protagonistas acaban formando una trama que gira en torno a su encuentro con una banda de anarquistas, cuyo jefe responde al alias de Cero pero cuyo más delicioso miembro es una mujer de múltiples identidades, capaz de enredar bajo su encanto a todos y cada uno de los pobres diablos que se cruzan en su camino.

La filiación de la novela es muy reconocible. Chesterton sintió una afectuosa admiración por el antedicho y genial Robert Louis Stevenson, al que dedicó una de sus deliciosas biografías —género que, en sus manos, le servía no para escudriñar minuciosamente las vidas de sus retratados, sino para hablar de la impresión que a él le había producido sus obras. Uno de los grandes libros del escritor escocés es el conjunto de relatos que llamó Las nuevas noches árabes, y que publicó en dos tandas, la primera y más conocida (a ella pertenece un cuento tan célebre como El club de los suicidas) en 1882 y la segunda en 1885. Esta última, en concreto, es la que nos interesa. En España ha sido publicada bajo el título El dinamitero, pues las distintas aventuras que van contando sus personajes protagonistas acaban formando una trama que gira en torno a su encuentro con una banda de anarquistas, cuyo jefe responde al alias de Cero pero cuyo más delicioso miembro es una mujer de múltiples identidades, capaz de enredar bajo su encanto a todos y cada uno de los pobres diablos que se cruzan en su camino.

La novela se inicia con uno de esos arrebatos lírico-cromáticos tan del gusto del autor. No hay que olvidar que Chesterton, versátil como pocos, había iniciado una formación académica como pintor (que abandonó), y tenía dotes para el dibujo que lo llevaron, incluso, a ilustrar las obras de algunos amigos, como Hilaire Belloc. No extraña, por tanto, su afición a construir atmósferas y describir escenarios a partir de las sensaciones que despiertan la luz y el color del momento concreto del día (con frecuencia, el alba o el ocaso) en que se concreta la acción. En El hombre que fue Jueves, Chesterton elige un atardecer, en un barrio poblado de artistas, Saffron Park, donde un joven anarquista clama su credo en voz alta y un poeta que va errando por sus calles, Gabriel Syme, se dispone a rebatirlo.

Esta confrontación verbal ya es tan irresistible que, una vez leída, resulta imposible no dejar de seguir leyendo. A la vindicación del caos que su oponente, el también joven poeta Gregory, convierte en emblema de la libertad, Syme contrapone una apología del orden cuyo más descacharrante argumento se dispone en torno al entonces joven metro de Londres. Gregory habla de la tristeza que embarga a sus empleados y viajeros, porque saben que el tren siempre «anda bien», que es seguro que habrá de llevarlo a la estación de destino para la que han adquirido billete. La respuesta de Syme es sensacional: que el tren siempre llegue a la estación anunciada no es aburrida convención sino emocionante aventura pues «lo raro y hermoso es tocar la meta; lo fácil y vulgar es fallar». Cada vez que leo estas palabras no puedo sino acordarme de un modesto y magnífico film argentino, Moebius (1996), cuyo argumento gira, precisamente, en torno a un vagón del metro bonaerense, que un buen día se pierde entre dos estaciones…

Syme inicia su aventura a expensas del pobre Gregory, a quien no solo ha derrotado verbalmente ante el que era su público entregado, sino que lo ha irritado hasta la exasperación al dudar incluso de que sea un anarquista «de verdad». Gregory explica la tirria instantánea que siente por él con otra frase genial: «ese modo que tiene usted de encender el cigarro, por ejemplo, basta para que un sacerdote quebrante el secreto de confesión». Por ello, no duda en alardear de su pertenencia a la célula anarquista, y para probárselo lo conduce al secreto sótano donde esa misma noche va a reunirse su sección para elegirlo como sustituto del recientemente desaparecido (en acto de servicio) Jueves. Naturalmente, Gregory le pide su palabra de honor de que no irá enseguida a contarlo a la policía, y Syme de que no lo delatará delante de sus compañeros, y es parte del juego (a la vez gentil y delirante) de la historia que ambos cumplan su palabra, pese a que ello los pone en un auténtico brete.

Syme inicia su aventura a expensas del pobre Gregory, a quien no solo ha derrotado verbalmente ante el que era su público entregado, sino que lo ha irritado hasta la exasperación al dudar incluso de que sea un anarquista «de verdad». Gregory explica la tirria instantánea que siente por él con otra frase genial: «ese modo que tiene usted de encender el cigarro, por ejemplo, basta para que un sacerdote quebrante el secreto de confesión». Por ello, no duda en alardear de su pertenencia a la célula anarquista, y para probárselo lo conduce al secreto sótano donde esa misma noche va a reunirse su sección para elegirlo como sustituto del recientemente desaparecido (en acto de servicio) Jueves. Naturalmente, Gregory le pide su palabra de honor de que no irá enseguida a contarlo a la policía, y Syme de que no lo delatará delante de sus compañeros, y es parte del juego (a la vez gentil y delirante) de la historia que ambos cumplan su palabra, pese a que ello los pone en un auténtico brete.

Ahora bien, y aunque a esas alturas de la novela todavía no se ha contado, el objeto para el cual Syme ha sido reclutado por Scotland Yard es, precisamente, infiltrarse no en un grupo anarquista cualquiera sino en el corazón de esa conspiración que señalaba en el primer párrafo, de orden puramente intelectual, y por ende mucho más peligrosa, para la cual se necesitan no policías convencionales sino poetas y filósofos que sean capaces de adivinar un futuro crimen «hojeando un libro de sonetos». Enseguida, Syme descubre que Gregory lo ha conducido justo al lugar donde deseaba y, ante el desconcierto de este, presenta una contra-candidatura al puesto de Jueves. Aprovechando, además, que su antagonista (que demasiado tarde intenta arreglar la insensatez de haberlo llevado allí) pronuncia un tibio discurso que reduce a los anarquistas a una pandilla de bromistas bienintencionados, el protagonista se luce con un speech que enaltece la sagrada misión destructora del anarquismo. El resultado es fácilmente deducible: ante la impotencia de Gregory (el cual, admirablemente, es fiel a su palabra y no lo delata), el poeta detective consigue hacerse elegir Jueves y, con el amanecer, parte a la reunión del Consejo Secreto.

[Es tan genial la trama que advierto que, puesto que voy a comentar abundantes detalles de ella, y no solo del final, el lector que no la conozca todavía, debe dejar de leer aquí]

La reunión de ese círculo secreto, para sorpresa de Syme, se produce a plena luz del día y en el mismo centro de Londres, en una terraza de Leicester Square —hoy día el escenario de los grandes estrenos cinematográficos de la capital británica—, donde dejan que los camareros escuchen sin el menor disimulo sus hiperbólicos proyectos terroristas, lo cual ya es una primera astucia de su jefe, Domingo: ¿qué mejor modo de convencer al mundo de que no pueden ser sino un club de caballeros ingenuamente bromistas? Chesterton caracteriza a cada uno de sus miembros con ese gusto por el detalle concreto y exuberante, a modo de epíteto homérico, tan fácil de recordar: la hirsuta cabellera y fuerte acento polaco de uno; las gafas negras usadas a plena luz de otro; la sonrisa retorcida de aquél; la incontenible decadencia física del de más allá…

La reunión de ese círculo secreto, para sorpresa de Syme, se produce a plena luz del día y en el mismo centro de Londres, en una terraza de Leicester Square —hoy día el escenario de los grandes estrenos cinematográficos de la capital británica—, donde dejan que los camareros escuchen sin el menor disimulo sus hiperbólicos proyectos terroristas, lo cual ya es una primera astucia de su jefe, Domingo: ¿qué mejor modo de convencer al mundo de que no pueden ser sino un club de caballeros ingenuamente bromistas? Chesterton caracteriza a cada uno de sus miembros con ese gusto por el detalle concreto y exuberante, a modo de epíteto homérico, tan fácil de recordar: la hirsuta cabellera y fuerte acento polaco de uno; las gafas negras usadas a plena luz de otro; la sonrisa retorcida de aquél; la incontenible decadencia física del de más allá…

El desarrollo de la intriga no puede ser más original. En esa primera reunión, Domingo anuncia que uno de los seis es un traidor: ante la sorpresa de Syme, el hombre revelado por el jefe es el de otro. Disuelta la reunión sin que el protagonista llegue a enterarse de los detalles del atentado que el Consejo está a punto de ejecutar (nada menos que el asesinato del zar de Rusia, en el corazón de París), la trama se organiza en torno al progresivo descubrimiento por parte de Syme de que todos y cada uno de sus compañeros de Consejo, pese a su torva apariencia, son tan detectives de Scotland Yard como él, identificables gracias a la tarjeta azul que les dio el mismo jefe de policía omnisciente que los reclutó a todos, en un despacho envuelto en la oscuridad, sin mostrar de él nada más que su voz.

El paroxismo del relato tiene lugar en los dos capítulos titulados, de modo inmejorable, «Los malhechores dando caza a la policía» y «La tierra en anarquía». En ellos, Syme y sus colegas, desembarcados en Francia para detener el atentado previsto en París, descubren, atónitos, que los propios anarquistas, liderados por Lunes, el temible secretario del Consejo, a quien caracteriza su sonrisa torcida, se lanzan en manada en pos de ellos, a través de la campiña, como una sombra negra que lo absorbe todo. En su angustiosa huida, los detectives reciben la ayuda de los ciudadanos de buen orden a quienes refieren su apuro, consiguiendo un respiro mediante el cual creen haber dejado atrás a los anarquistas, y sin embargo, enseguida no solo descubren que estos han redoblado su marcha, sino que ahora se han unido a ellos cada uno de los anteriores auxiliadores. Finalmente, acorralados en un rompeolas sin más que el mar tras ellos, los defensores de la ley se disponen a cobrar cara sus vidas, en un encuentro que, presumiblemente, no puede acabar sino en matanza hasta que, de pronto, el secretario les da el alto en nombre… de la ley.

En medio de tan frenética huida (que tiene el sabor de un western clásico en que los protagonistas a duras penas tratan de escapar de un enjambre incontenible de pieles rojas), lo que encoge el alma a Syme y sus amigos no es tanto la sensación de peligro físico sino de peligro moral, metafísico, de tal modo que el progresivo hundimiento de sus esperanzas, y el horror sagrado que les provoca descubrir cómo cada amigo del camino se convierte, al contacto con la mancha, en furibundo enemigo, hace realidad, más que nunca, el subtítulo del libro. Y ni siquiera la resolución del episodio —que era la más lógica: que el temido secretario fuera otro detective como ellos— provoca el alivio, pues entonces es cuando pone a los protagonistas ante el definitivo desafío de su empresa: no ya detener a Domingo sino saber quién o qué es.

En medio de tan frenética huida (que tiene el sabor de un western clásico en que los protagonistas a duras penas tratan de escapar de un enjambre incontenible de pieles rojas), lo que encoge el alma a Syme y sus amigos no es tanto la sensación de peligro físico sino de peligro moral, metafísico, de tal modo que el progresivo hundimiento de sus esperanzas, y el horror sagrado que les provoca descubrir cómo cada amigo del camino se convierte, al contacto con la mancha, en furibundo enemigo, hace realidad, más que nunca, el subtítulo del libro. Y ni siquiera la resolución del episodio —que era la más lógica: que el temido secretario fuera otro detective como ellos— provoca el alivio, pues entonces es cuando pone a los protagonistas ante el definitivo desafío de su empresa: no ya detener a Domingo sino saber quién o qué es.

Por supuesto, esta cuestión en torno a Domingo ha hecho correr ríos de tinta, y el mismo escritor, treinta años después, en su Autobiografía, intentó participar en el debate (ahora bien, yo soy de los que creen que, una vez las criaturas abandonan, con su publicación, la intimidad con su autor, cobran vida propia y no ha de creerse a la fuerza en todas las palabras de aquel). Se ha dicho que Domingo es la representación de Dios, del Todo, de la Naturaleza en su sentido pánico (por supuesto, del dios Pan, que también significa «todo») o, sencillamente, una encarnación de ese gigantesco bromista que fue el mismo Chesterton (no faltan quienes recuerdan la similitud física entre ambos).

De hecho, pese a las evidentes diferencias entre ambos personajes, la más notoria de las cuales es la exultante perversidad del segundo, Domingo es un evidente anticipo de uno de los más carismáticos personajes del tebeo de superhéroes, el Joker (nombre cuya no traducción nos distrae de su significado, bien expresado por la adaptación que de él se hizo en México: el Guasón). Ambos personajes, tan opuestos físicamente (el enteco Joker versus el orondo Domingo), sin embargo comparten la misma debilidad por teñir de un aire de continua broma el devenir de sus tropelías. No sé si es inquietante saberlo, pero el mismo Chesterton fue un guasón nato, un escritor que, contaban los testigos, reía a mandíbula batiente mientras escribía sus ficciones, alguien, por tanto, capaz de convertir el mundo en una broma perpetua (y paradoja de paradojas, sin perder nunca la lúcida convicción de que la risa es la mejor forma de conjurar el mal del mundo, algo de cuya existencia él nunca se permitió dudar).

De hecho, pese a las evidentes diferencias entre ambos personajes, la más notoria de las cuales es la exultante perversidad del segundo, Domingo es un evidente anticipo de uno de los más carismáticos personajes del tebeo de superhéroes, el Joker (nombre cuya no traducción nos distrae de su significado, bien expresado por la adaptación que de él se hizo en México: el Guasón). Ambos personajes, tan opuestos físicamente (el enteco Joker versus el orondo Domingo), sin embargo comparten la misma debilidad por teñir de un aire de continua broma el devenir de sus tropelías. No sé si es inquietante saberlo, pero el mismo Chesterton fue un guasón nato, un escritor que, contaban los testigos, reía a mandíbula batiente mientras escribía sus ficciones, alguien, por tanto, capaz de convertir el mundo en una broma perpetua (y paradoja de paradojas, sin perder nunca la lúcida convicción de que la risa es la mejor forma de conjurar el mal del mundo, algo de cuya existencia él nunca se permitió dudar).

Domingo es, por tanto, una de estas criaturas polisémicas que, más que constituir un concepto por sí mismo, reflejan el que cada lector aporta con su lectura. Por todo ello, confieso que me importa muy poco lo que signifique o simbolice Domingo, sino el modo en que el relato se impregna de su presencia, y el rostro multiforme que va presentando a medida que avanza la acción, hasta el supuestamente desconcertante capítulo final, tan controvertido.

Teniendo en cuenta, por ello, su condición de encarnación subjetiva de los temores ajenos, es fundamental tener en cuenta el modo en que Syme, el personaje que conduce al lector por los vericuetos de la novela, va cambiando su impresión sobre él. La primera vez que lo contempla lo hace desde abajo, al pie de la terraza donde el Consejo desayuna, en la posición de contrapicado, que los directores de cine tanto gustan de usar para hacer más imponente y ominoso un personaje: Orson Welles gustó mucho de presentar así sus formas orondas, al servicio de tantos personajes más grandes que la vida. No extraña, por tanto, que se sienta sobrecogido por la descomunal espalda que le ofrece: la característica física que distingue a Domingo es su enorme tamaño. Ahora bien, poco más sabremos de él después de esta primera escena, pues ya no vuelve a comparecer, como es natural, hasta el clímax de la intriga, mas su presencia —es una de las grandes virtudes de la novela— siempre se halla latente, como agazapada entre renglones, ya sea a través de unos esbirros cuya maldad parece emanación de la suya, ya sea debido a lo inescrutable de sus designios.

Teniendo en cuenta, por ello, su condición de encarnación subjetiva de los temores ajenos, es fundamental tener en cuenta el modo en que Syme, el personaje que conduce al lector por los vericuetos de la novela, va cambiando su impresión sobre él. La primera vez que lo contempla lo hace desde abajo, al pie de la terraza donde el Consejo desayuna, en la posición de contrapicado, que los directores de cine tanto gustan de usar para hacer más imponente y ominoso un personaje: Orson Welles gustó mucho de presentar así sus formas orondas, al servicio de tantos personajes más grandes que la vida. No extraña, por tanto, que se sienta sobrecogido por la descomunal espalda que le ofrece: la característica física que distingue a Domingo es su enorme tamaño. Ahora bien, poco más sabremos de él después de esta primera escena, pues ya no vuelve a comparecer, como es natural, hasta el clímax de la intriga, mas su presencia —es una de las grandes virtudes de la novela— siempre se halla latente, como agazapada entre renglones, ya sea a través de unos esbirros cuya maldad parece emanación de la suya, ya sea debido a lo inescrutable de sus designios.

Cualquier lector de este artículo, al haber leído párrafos arriba la referencia al jefe de Scotland Yard, habrá intuido que en ella hay gato encerrado, y en efecto, en un giro final no del todo insospechado, se revelará que es el mismo Domingo quien los reclutó. Puedo jurar que semejante asociación no es notoria mientras leemos el libro, por más que Chesterton obre con honradez: en el momento de su entrevista, Syme intuye que esa rotunda voz debe proceder de un cuerpo voluminoso. Y un detalle inquietante: le está hablando de espaldas. He aquí la clave que se asocia a la siguiente pregunta: ¿el hombre al que deben atrapar los detectives es el mismo que los envía contra él? En los capítulos finales, en efecto, se desata una implacable persecución de los detectives contra Domingo, en el curso de la cual este revela no solo una notable agilidad (pese a su enorme masa, salta como un gato desde la terraza del establecimiento de Leicester Square a la plaza), sino una increíble capacidad para mantener la distancia, utilizando toda clase de vehículos y subterfugios (¡incluso un elefante o un coche de bomberos!), y todavía tiene tiempo para lanzarles toda clase de papelitos con mensajes dignos de los hermanos Marx.

Domingo los atrae hasta una finca en el campo, su supuesto sancta sanctórum, y allí, tras darle a cada uno un disfraz alusivo a su día de la semana (las referencias son las bíblicas del Génesis, detalle muy sugerente), los sienta en torno a él mientras asisten a una celebración carnavalesca y los invita a formularle sus acusaciones o sus alabanzas, una vez más absolutamente distintas entre sí, reforzando, por ello, la sensación de que Domingo tiene una faz distinta para cada hombre. Este extraño final, en apariencia anticlimático (es, casi, el único momento no activo de la novela), en el que diríase que Chesterton olvida la narración para centrarse sin más en el debate de ideas, sin embargo reafirma esa cualidad onírica que posee toda la historia. No en vano, en esa conclusión todo parece desvanecerse en el aire, como si hubiera sido una alucinación provocada por una ingesta de opio y el propio Syme se descubre en el mismo barrio de Saffron Park donde se inició su aventura.

Domingo los atrae hasta una finca en el campo, su supuesto sancta sanctórum, y allí, tras darle a cada uno un disfraz alusivo a su día de la semana (las referencias son las bíblicas del Génesis, detalle muy sugerente), los sienta en torno a él mientras asisten a una celebración carnavalesca y los invita a formularle sus acusaciones o sus alabanzas, una vez más absolutamente distintas entre sí, reforzando, por ello, la sensación de que Domingo tiene una faz distinta para cada hombre. Este extraño final, en apariencia anticlimático (es, casi, el único momento no activo de la novela), en el que diríase que Chesterton olvida la narración para centrarse sin más en el debate de ideas, sin embargo reafirma esa cualidad onírica que posee toda la historia. No en vano, en esa conclusión todo parece desvanecerse en el aire, como si hubiera sido una alucinación provocada por una ingesta de opio y el propio Syme se descubre en el mismo barrio de Saffron Park donde se inició su aventura.

¿Una pesadilla que acaba conduciendo al protagonista al punto donde empezó, como si nada hubiera pasado? Como buen novelista, Chesterton se niega a facilitar todas las respuestas a su lector, el cual, se ve obligado a reevaluar él mismo todo cuanto se ha narrado. Yo encuentro dos claves en esa reevaluación.

La primera depende del doble encuentro de Syme con el jefe de policía/con Domingo. En ambas, lo ve de espaldas (en la cita en Scotland Yard, celebrada en la oscuridad, más que verlo lo intuye), y cuando tiene ocasión de contemplar el rostro al líder del Consejo, se sorprende de que su afabilidad, de frente, desmienta la profunda aversión que le ha inspirado por detrás. «El secreto del mundo es que solo le vemos la espalda», dirá más tarde a uno de sus compañeros, y creo que esa es la lección que Chesterton quiso mostrar siempre a sus lectores: lo que vemos de las cosas es solo su envés, y nos corresponde a nosotros intentar darles la vuelta… o contentarnos para siempre con solo una visión de la misma, y además la menos significativa. De ahí ese recurso a la paradoja, que obliga a mirar un concepto desde sus dos diferentes lados.

En cuanto a la otra, se trata de la apreciación de que lo que obtiene Syme de tanta aventura es, justamente, lo que conlleva toda aventura: la emoción, el descubrimiento de cualidades muchas veces insospechadas que se revelan en los momentos de mayor necesidad, la valoración de la amistad, el estímulo de nuestra curiosidad y del deseo de comprender, incluso la confirmación de que, al final, la vida puede alcanzar sentido cuando nos detenemos ante uno de esos detalles que, al principio, nos parecieron secundarios. No se olvide que, en ese final, en el barrio de Saffron Park, el poeta detective se encuentra hablando con la muchacha de pelo rojo que le había atraído profundamente en el arranque de la historia, una joven que, además, no era sino la hermana de Gregory. ¿Plantea su aventura la elección entre lo que representa cada hermano: la angustiosa pero emocionante incertidumbre de la aventura o la estabilidad del eterno femenino? Los emocionados lectores de la novela pueden considerar convencional que, después de tanta peripecia, Chesterton acabe efectuando una reivindicación del amor pero, teniendo en cuenta a tan gran paradojista, que además fue un entusiasta defensor de la necesidad de la sensualidad, ¿por qué no sonreír y aceptar que la aventura sucede, ante todo, para que Syme comprenda que lo importante es la chica del pelo rojo? No olvidemos que este siempre fue el color de cabellos favorito del escritor…

En cuanto a la otra, se trata de la apreciación de que lo que obtiene Syme de tanta aventura es, justamente, lo que conlleva toda aventura: la emoción, el descubrimiento de cualidades muchas veces insospechadas que se revelan en los momentos de mayor necesidad, la valoración de la amistad, el estímulo de nuestra curiosidad y del deseo de comprender, incluso la confirmación de que, al final, la vida puede alcanzar sentido cuando nos detenemos ante uno de esos detalles que, al principio, nos parecieron secundarios. No se olvide que, en ese final, en el barrio de Saffron Park, el poeta detective se encuentra hablando con la muchacha de pelo rojo que le había atraído profundamente en el arranque de la historia, una joven que, además, no era sino la hermana de Gregory. ¿Plantea su aventura la elección entre lo que representa cada hermano: la angustiosa pero emocionante incertidumbre de la aventura o la estabilidad del eterno femenino? Los emocionados lectores de la novela pueden considerar convencional que, después de tanta peripecia, Chesterton acabe efectuando una reivindicación del amor pero, teniendo en cuenta a tan gran paradojista, que además fue un entusiasta defensor de la necesidad de la sensualidad, ¿por qué no sonreír y aceptar que la aventura sucede, ante todo, para que Syme comprenda que lo importante es la chica del pelo rojo? No olvidemos que este siempre fue el color de cabellos favorito del escritor…

Chesterton fue un profundo vitalista, por mucho que, como todos los vitalistas consecuentes, en diversos momentos se viera desalentado por las dudas existenciales. Por ello, predicó que la vida merece la pena solo si es vivida y si es vívida: si estimula nuestras capacidades, nuestra curiosidad, nuestro esfuerzo; pues la vida hay que ganarla. Después de tantas lecturas de su obra, de haberme rendido al ingenio del padre Brown, de las tabernas errantes, de los cuentos del arco largo, del hombre que sabía demasiado o del Napoleón de Notting Hill, esa es la gran lección que me proporciona el inmortal Gilbert Keith Chesterton.

Acabo de darme cuenta todo el tiempo que ha pasado desde la última vez que leí a Chesterton. Y que al menos, debería revisitar El hombre que fue Jueves. Pese a su subtitulo, nunca me pareció una pesadilla sino un sueño o un juego, donde cada «día de la semana» se iba desvelando como algo muy distinto (el ejemplo más memorable, aquel agente cuyo semblante cambiaba al quitarse las gafas oscuras).

Sí, primero Chesterton dibuja a cada día de la semana como el ser más inquietante del mundo y luego, con un mero cambio en la percepción que Syme tiene de él, le da la vuelta. Es el caso del anarquista de las gafas oscuras, o el que parece un viejo decrépito, por ejemplo. Como siempre, el gusto del escritor por las paradojas, brilla con fuerza, y sin que pese demasiado la complacencia en la brillantez que tal vez sea el mayor defecto del escritor, como pasa con muchos de los cuentos del padre Brown. «El hombre que fue Jueves» se libra de esto de modo mágico, y es una de las razones por las que creo que se trata de su obra maestra.