I II

El espectacular éxito de Grupo salvaje (1969) terminó de orientar el western estadounidense hacia una dirección concreta, perdiéndose en el camino esa diversidad de rumbos que, como hemos visto en la entrega anterior, caracterizaba el género en los años 60. El sentido de la violencia, la crudeza de las imágenes, el hiperrealismo de la escenografía o la exhibición de los más bajos instintos, apenas temperado por cierta inevitable pervivencia de la nobleza interior (estamos en Hollywood, no en el Mediterráneo) se trasladó al grueso de las producciones estadounidenses. Por supuesto, tampoco Grupo salvaje es en sentido estricto pionero de nada, puesto que los más notorios ejemplares del spaghetti western ya habían llegado a sus pantallas. Verbigracia, los de Clint Eastwood, cuyo primer film americano ya aclimataba, en parte, las constantes de su famosa trilogía con Sergio Leone: Cometieron dos errores (1968). En cualquier caso, no tarda en desaparecer de escena esa diversidad de rumbos por los que discurría el western sesentero, adquiriendo el género una nueva homogeneidad. Por desgracia, ya estaba tocado de muerte: pese a que el primer lustro de la década todavía presenta muchos ejemplares, a medida que avanza esta las películas del Oeste se van espaciando, hasta que llega un momento en que pueden contarse con los dedos de una mano… y sobran. Como se sabe, en los 80 el western prácticamente desapareció, salvo para ser objeto de particulares homenajes (Silverado, de Lawrence Kasdan), no regresando hasta principios de los 90, cuando el éxito de Bailando con lobos (1990) y Sin perdón (1992) hizo creer en una ilusa resurrección del género.

El espectacular éxito de Grupo salvaje (1969) terminó de orientar el western estadounidense hacia una dirección concreta, perdiéndose en el camino esa diversidad de rumbos que, como hemos visto en la entrega anterior, caracterizaba el género en los años 60. El sentido de la violencia, la crudeza de las imágenes, el hiperrealismo de la escenografía o la exhibición de los más bajos instintos, apenas temperado por cierta inevitable pervivencia de la nobleza interior (estamos en Hollywood, no en el Mediterráneo) se trasladó al grueso de las producciones estadounidenses. Por supuesto, tampoco Grupo salvaje es en sentido estricto pionero de nada, puesto que los más notorios ejemplares del spaghetti western ya habían llegado a sus pantallas. Verbigracia, los de Clint Eastwood, cuyo primer film americano ya aclimataba, en parte, las constantes de su famosa trilogía con Sergio Leone: Cometieron dos errores (1968). En cualquier caso, no tarda en desaparecer de escena esa diversidad de rumbos por los que discurría el western sesentero, adquiriendo el género una nueva homogeneidad. Por desgracia, ya estaba tocado de muerte: pese a que el primer lustro de la década todavía presenta muchos ejemplares, a medida que avanza esta las películas del Oeste se van espaciando, hasta que llega un momento en que pueden contarse con los dedos de una mano… y sobran. Como se sabe, en los 80 el western prácticamente desapareció, salvo para ser objeto de particulares homenajes (Silverado, de Lawrence Kasdan), no regresando hasta principios de los 90, cuando el éxito de Bailando con lobos (1990) y Sin perdón (1992) hizo creer en una ilusa resurrección del género.

De todos modos, a principios de los 70, el western ya les parecía a muchos un género «viejo» y por ello —en un momento de redescubrimiento de la juventud y de nuevos valores como el pacifismo y el respeto a todas las culturas— poco respetable. Era la hora de revisar sus tópicos, y lo primero, en consonancia con el cambio de paradigma ideológico, hacer frente a la realidad: el enfrentamiento entre blancos e indios había sido contado casi exclusivamente desde el tendencioso punto de vista del vencedor, como pasa siempre. Esto no quiere decir que no hubiera existido antes una mirada positiva sobre el indio o no se hubieran contado las injusticias con que habían sido tratados, y ahí están títulos como Flecha rota, Apache o El gran combate, sin duda con mucho de paternalistas pero también indudablemente dignos.

El problema fue que el western revisionista, creyendo que la justicia histórica lo eximía de cualquier exigencia artística, estimó que podía permitirse la tendenciosidad de signo contrario. El resultado fue, como es natural, lamentable. Dos fueron sus grandes éxitos, y a cuál peor. Por el primero voy a pasar de puntillas, pues no entra en la categoría de títulos olvidados sobre los que me estoy centrando. Se trata de Pequeño Gran Hombre (1970), un film sencillamente horrible donde el revisionismo se vistió bajo el ropaje de la desmitificación (bien que, hipócritamente, con algunas ínfulas de antropología, no en vano en este terreno juega la novela de partida, que es mejor pero tampoco mucho) con esa mezcla de pretenciosidad artística y pobreza narrativa tan propias de su realizador, el en tiempos idolatrado Arthur Penn. Encima, hay que soportar durante más de dos horas y media a un actor, Dustin Hoffman, empeñado en demostrar mil y un registros, a cuál más insoportable.

Ese mismo año se estrenaba otro film que también gozó de un enorme impacto comercial, si bien no precisamente crítico y del que hoy solo se habla como curiosidad arqueológica. Por ello, y aunque Soldado azul no me gusta nada (es más, me parece todavía peor que el anterior) le voy a dedicar un pequeño espacio. Recuerdo todavía el impacto que provocó en mi infancia el cartel del reestreno, que presentaba en generoso tamaño a una india desnuda con las manos atadas a la espalda y sentada, lo cual significó la cumbre del erotismo para los niños que pasábamos por las marquesinas del cine donde la echaban. El sensacionalismo de este film simboliza ejemplarmente su hipócrita condición: por mucho que se pretenda un film de «denuncia», el propósito de sus promotores no era otro que llamar la atención como fuera. Y es que su éxito solo se explica por dos razones: una, la crudeza de unas imágenes que, antes de la llegada del gore y del splatter, se deleitan considerablemente en mostrar todo tipo de crueldades, bien regadas de sangre que mana a chorros de heridas producidas con considerable saña; por otra, su propósito de contar, por fin, la «verdad» sobre el enfrentamiento entre indios y blancos, para lo cual no duda en cambiar un maniqueísmo por otro de signo contrario.

Ese mismo año se estrenaba otro film que también gozó de un enorme impacto comercial, si bien no precisamente crítico y del que hoy solo se habla como curiosidad arqueológica. Por ello, y aunque Soldado azul no me gusta nada (es más, me parece todavía peor que el anterior) le voy a dedicar un pequeño espacio. Recuerdo todavía el impacto que provocó en mi infancia el cartel del reestreno, que presentaba en generoso tamaño a una india desnuda con las manos atadas a la espalda y sentada, lo cual significó la cumbre del erotismo para los niños que pasábamos por las marquesinas del cine donde la echaban. El sensacionalismo de este film simboliza ejemplarmente su hipócrita condición: por mucho que se pretenda un film de «denuncia», el propósito de sus promotores no era otro que llamar la atención como fuera. Y es que su éxito solo se explica por dos razones: una, la crudeza de unas imágenes que, antes de la llegada del gore y del splatter, se deleitan considerablemente en mostrar todo tipo de crueldades, bien regadas de sangre que mana a chorros de heridas producidas con considerable saña; por otra, su propósito de contar, por fin, la «verdad» sobre el enfrentamiento entre indios y blancos, para lo cual no duda en cambiar un maniqueísmo por otro de signo contrario.

La operación resulta especialmente deleznable para quien conozca la novela original de Theodor V. Olsen (de quien ya refería en el artículo anterior su genial La luna de los cazadores, si bien en este caso el resultado es muy inferior), puesto que demuestra, una vez más, la falta de respeto de los cineastas con los escritores cuyo trabajo a la vez vampirizaban y menospreciaban. En primer lugar, diríase que el guion la usa como mera excusa para conducir hasta su verdadero propósito. Así, el motor argumental es el mismo: la forzosa convivencia, en territorio hostil, entre los dos supervivientes de una masacre efectuada por los indios: un soldadito ingenuo y poco experimentado y una ex cautiva de los indios, que emplea en beneficio de ambos lo que aprendió de aquellos para poder sobrevivir. Ahora bien, a partir de la segunda mitad de la película, la trama va por libre para llevarnos hasta una nueva matanza (pero aún peor, claro, puesto que ahora es una matanza hecha por militares, y además sus principales víctimas son mujeres y niños), que reconstruye un episodio real de la crónica negra de las guerras indias, la matanza de Sand Creek. La manipulación estriba en que, en el original, y como es natural, la joven ex cautiva, por supuesto, lo que más teme en el mundo es volver a caer en manos de los indios; en el film, en cambio, diríase que la muchacha no escapó sino que se fue por propia voluntad (y que la dejaron ir, vaya): no solo aprovecha cualquier momento para denunciar ante el soldado las injusticias y barbaridades cometidas por estos (lo cual, como mínimo, resulta anacrónico), sino que, al final, ella misma corre a su campamento para advertirles del ataque… ¡y es recibida como si fuera una hermana adoptiva de la tribu!

Ahora bien, no hace falta comparar novela y película para detestar esta, pues sus defectos son incontables, de la zafiedad ética a la incompetencia narrativa, pasando por la cargante interpretación de la pareja protagonista (Peter Strauss —¡el futuro Rudy Jordache de Hombre rico, hombre pobre!— confunde la expresión de inocencia con la pura estupidez, Candice Bergen se cree que el carácter se expresa haciendo mohínes como un adolescente o apretando las mandíbulas). Por otro lado, el estulto maniqueísmo del film se empeña en tomar al espectador por idiota. Así, el mismo jefe indio responsable de la cruel masacre inicial se transforma, de pronto, en noble pacifista —en cambio, a los militares yanquis se los representa como tipos sanguinarios y, por si no fuera suficiente, ridículos— a la vez que un gentil caballero que trata a las mujeres en pie de igualdad, costumbre esta que no parece que ni el más parcial historiador de las guerras indias haya registrado jamás. Por tanto, no es exagerado decir que este film que bien puede competir por el título de peor western de todos los tiempos.

En cambio, el tardío descubrimiento de otro western que, por las malas referencias, nunca me había esforzado en ver, revela un film repleto de sugestivos atractivos. Se trata de Ana Coulder (1971) —nuevo desmán de los rebautizos hispánicos: el nombre de la protagonista, y por tanto el título real, es Hannie Caulder—, del que cabía temerse lo peor al tratarse de una producción puesta en marcha por Raquel Welch y su entonces marido, el productor Patrick Curtis, como evidente vehículo con el que prorrogar la imagen sexy de la estrella, no en vano de aquí procede una de sus dos imágenes icónicas junto al bikini prehistórico de Hace un millón de años (1966): su cuerpo desnudo sin más atavío que un poncho mexicano que no oculta ninguno de sus curvilíneos encantos. En función de la estrella, la película utiliza una clásica trama del género (la venganza del personaje protagonista contra los torvos granujas que, en el pasado, destruyeron su felicidad, después de haber adquirido el adecuado dominio de las armas) para cambiar de género al vengador, ahora vengadora. La naturaleza híbrida del proyecto se complementa con influencias mediterráneas, reforzadas por el rodaje en tierras almerienses, y un detalle sin duda gozosamente pintoresco: el estudio que respaldó al matrimonio Welch era la Tigon, una modesta productora británica especializada en cine de terror, y de ahí tal vez la descacharrante presencia de nada menos que Christopher Lee, lógicamente en su única incursión en el género, encarnando al maestro armero al que recurre Hannie… y que brinda (¿podía ser de otro modo?) una interpretación tan sustanciosa como genial.

En cambio, el tardío descubrimiento de otro western que, por las malas referencias, nunca me había esforzado en ver, revela un film repleto de sugestivos atractivos. Se trata de Ana Coulder (1971) —nuevo desmán de los rebautizos hispánicos: el nombre de la protagonista, y por tanto el título real, es Hannie Caulder—, del que cabía temerse lo peor al tratarse de una producción puesta en marcha por Raquel Welch y su entonces marido, el productor Patrick Curtis, como evidente vehículo con el que prorrogar la imagen sexy de la estrella, no en vano de aquí procede una de sus dos imágenes icónicas junto al bikini prehistórico de Hace un millón de años (1966): su cuerpo desnudo sin más atavío que un poncho mexicano que no oculta ninguno de sus curvilíneos encantos. En función de la estrella, la película utiliza una clásica trama del género (la venganza del personaje protagonista contra los torvos granujas que, en el pasado, destruyeron su felicidad, después de haber adquirido el adecuado dominio de las armas) para cambiar de género al vengador, ahora vengadora. La naturaleza híbrida del proyecto se complementa con influencias mediterráneas, reforzadas por el rodaje en tierras almerienses, y un detalle sin duda gozosamente pintoresco: el estudio que respaldó al matrimonio Welch era la Tigon, una modesta productora británica especializada en cine de terror, y de ahí tal vez la descacharrante presencia de nada menos que Christopher Lee, lógicamente en su única incursión en el género, encarnando al maestro armero al que recurre Hannie… y que brinda (¿podía ser de otro modo?) una interpretación tan sustanciosa como genial.

La personalidad del film, claro, no se encuentra en su argumento sino en su espléndido tono, en su diversidad de matices y en las diferentes direcciones que explora, así como en la fenomenal reunión de nombres del reparto. Aparte de las sabrosas composiciones de todos los secundarios, en particular destaca el muy especial feeling que brota entre su pareja protagonista, una Raquel Wech sobradamente convincente (y no me refiero solo en el terreno erótico) y un actor también inesperado, el desaprovechado Robert Culp, inolvidable como el maduro bounty hunter, con evidentes rasgos existenciales, que adiestra a Hannie en el manejo de las armas. Hay que señalar que el director, Burt Kennedy, guionista en los años 50 de las mejores películas de Budd Boetticher con Randolph Scott, era un inveterado practicante del western, pero en su faceta más nostálgica del perdido clasicismo. Aquí, en cambio, se las vio con una envoltura más propia del western sórdido que ya inundaba las pantallas y, sin embargo, ese aliento clásico al que propendía por instinto se infiltra en las imágenes con noble persistencia, otorgándoles un contraste muy atractivo. Tampoco exagero si señalo que Ana Coulder es una pequeña joya.

He hablado de sordidez, de violencia gráfica, de crueldad visual y del impacto de Grupo salvaje y las propuestas mediterráneas. La desconcertada crítica y la cinefilia más clásica, criadas en otro concepto del género, contemplaron con desagrado esta evolución y dieron un nombre a la nueva variante con el que pretendían denigrarla: el dirty western, el western «sucio». Ciertamente, la suciedad visual fue su marca de fábrica, retomando la herencia del spaghetti para mostrar que el Oeste, desde luego, no fue esa tierra donde, en el último momento, prevalecía la nobleza sino un lugar despiadado en el que el más fuerte, o el más traicionero, siempre intentó imponerse sobre el débil. Eran, además, los tiempos en que el cine mundial se vio dominado por dos tropos visuales no precisamente elegantes: el zoom y el reencuadre mediante teleobjetivo (sustitutos de movimientos de cámara más costosos y de elaboración más lenta). Ahora bien, justo es reconocer que determinado concepto del cine de género supo utilizarlos con coherencia e incluso sentido dramático, desde el italiano giallo a nuestro dirty western: no es lo mismo, desde luego, usar estos recursos que violentan la «limpieza» tradicional del cine en un film como el estupendo Sumario sangriento de la pequeña Estefanía (1970) —donde la sordidez visual es el necesario correlato de su sordidez moral—, que en la presuntamente fina Muerte en Venecia, de Visconti, que hacía lo mismo… y peor.

Las tramas del western sucio no dudan, incluso, en ampararse bajo una aparente evocación clásica para subrayar así, desde dentro, la degradación de esa nobleza original. Es el caso, por ejemplo, de dos films que comparten el protagonismo del gran Burt Lancaster, el rodaje en parecidas localizaciones mexicanas (Durango, la Sierra Madre, si bien el segundo compartió escenarios con nuestra Almería) y que asimismo suponen variantes de un notable clásico de 1959: El último tren de Gun Hill, dirigido por el gran John Sturges. Recuérdese que la trama de partida narra el enfrentamiento entre un noble representante de la ley (en este caso, Kirk Douglas, viejo amigo de Lancaster, a todo esto) y un todopoderoso cacique rodeado de un ejército de sicarios, pues los segundos pretenden quedar impunes del asesinato de alguien a quien, por su raza inferior, consideran prescindible. Eso sí, en el clásico hay un matiz fundamental que no está en sus herederos: la relación personal entre la víctima y el sheriff (era su esposa) y entre este y el cacique (eran viejos amigos), lo que dota al argumento de una notable densidad dramática.

Las tramas del western sucio no dudan, incluso, en ampararse bajo una aparente evocación clásica para subrayar así, desde dentro, la degradación de esa nobleza original. Es el caso, por ejemplo, de dos films que comparten el protagonismo del gran Burt Lancaster, el rodaje en parecidas localizaciones mexicanas (Durango, la Sierra Madre, si bien el segundo compartió escenarios con nuestra Almería) y que asimismo suponen variantes de un notable clásico de 1959: El último tren de Gun Hill, dirigido por el gran John Sturges. Recuérdese que la trama de partida narra el enfrentamiento entre un noble representante de la ley (en este caso, Kirk Douglas, viejo amigo de Lancaster, a todo esto) y un todopoderoso cacique rodeado de un ejército de sicarios, pues los segundos pretenden quedar impunes del asesinato de alguien a quien, por su raza inferior, consideran prescindible. Eso sí, en el clásico hay un matiz fundamental que no está en sus herederos: la relación personal entre la víctima y el sheriff (era su esposa) y entre este y el cacique (eran viejos amigos), lo que dota al argumento de una notable densidad dramática.

En nombre de la ley (1971) es el primero de los dos films. Lo dirigió un británico, Michael Winner, que en los 70 sería uno de los nombres fundamentales del cine de acción de Hollywood, por desgracia casi siempre por debajo de las expectativas que inicialmente despertó, salvo quizá en el memorable film de espías Scorpio (1973), también protagonizado por Lancaster. El interés de la propuesta radica en que, si en el film de Sturges no había la menor duda acerca de la altura moral del personaje central, aquí esta es precisamente el elemento de discusión que se plantea al espectador. El marshal Maddox, apodado el «sheriff de las viudas» tiene fama de optar siempre por la acción más cruenta, de carecer de la necesaria flexibilidad, de engreírse con su condición de enviado de la justicia. Así, y por mucho que enfrente tenga al sempiterno grupo de sicarios jactanciosos manejado por un cacique con complejo de Dios, ciertamente se consigue que cuestionemos la nobleza del protagonista, en buena medida gracias a que la perpetua severidad de Lancaster (y el propio aroma crepuscular que desprende a su ya más que madura edad) refuerzan la credibilidad de dicha inversión. Por desgracia, y aun siendo estimable, el film acaba confundiendo la ambigüedad con la indefinición, y la dirección de Winner resulta mediocre, lo cual disminuye en mucho su atractivo.

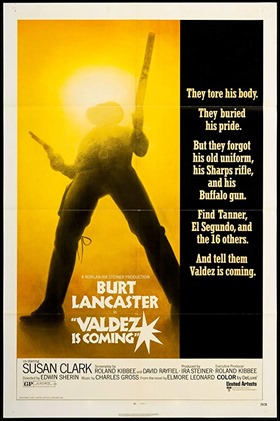

El otro film es mucho mejor, a ratos incluso espléndido. Se trata de ¡Que viene Valdez!, asimismo de 1971, y su calidad en buena medida se debe al magnífico material literario del que parte, una excelente novela de Elmore Leonard (de su etapa en el western: ya hablé antes de Hombre), con la que comparte el mismo planteamiento: efectuar una reflexión ética sobre la responsabilidad personal y la decencia en un mundo dominado por la violencia. El agente de la ley, llamado Bob Valdez, esta vez no es ni marshal ni sheriff: es un mero alguacil que comparte su puesto, como James Stewart en Los malvados de Firecreek, con otros desempeños profesionales y que, además, es mexicano, por tanto, inferior para los jactanciosos «blancos» que se empeñarán en ningunearlo. Es más, ni siquiera pretende llevar ante la ley a aquellos que han provocado la muerte de un ex soldado negro (al que, encima, acosaron supuestamente por confundirlo con un forajido), sino conseguir una indemnización para su viuda: a ojos del cacique que organizó la caza al hombre que concluyó tan trágicamente, la insolencia se multiplica tanto por la condición del protagonista (mexicano y de mediana edad) como por la raza de esa mujer, india.

El otro film es mucho mejor, a ratos incluso espléndido. Se trata de ¡Que viene Valdez!, asimismo de 1971, y su calidad en buena medida se debe al magnífico material literario del que parte, una excelente novela de Elmore Leonard (de su etapa en el western: ya hablé antes de Hombre), con la que comparte el mismo planteamiento: efectuar una reflexión ética sobre la responsabilidad personal y la decencia en un mundo dominado por la violencia. El agente de la ley, llamado Bob Valdez, esta vez no es ni marshal ni sheriff: es un mero alguacil que comparte su puesto, como James Stewart en Los malvados de Firecreek, con otros desempeños profesionales y que, además, es mexicano, por tanto, inferior para los jactanciosos «blancos» que se empeñarán en ningunearlo. Es más, ni siquiera pretende llevar ante la ley a aquellos que han provocado la muerte de un ex soldado negro (al que, encima, acosaron supuestamente por confundirlo con un forajido), sino conseguir una indemnización para su viuda: a ojos del cacique que organizó la caza al hombre que concluyó tan trágicamente, la insolencia se multiplica tanto por la condición del protagonista (mexicano y de mediana edad) como por la raza de esa mujer, india.

El mismo Lancaster produce la película, que entregó a un hombre, Edwin Sherin, procedente de la televisión, a donde volvió enseguida con solo otro título más en su haber para la gran pantalla, y que sin embargo aquí realiza un trabajo de lo más solvente. Y es que, sin alcanzar la hondura de la novela, la película traduce bien esa tensión entre la degradada atmósfera de violencia y la firmeza del personaje central en su propósito de no mirar hacia otro lado, por mucho que sepa desde el primer momento que nada tiene que ganar. El film insiste en el principio de que un territorio tan duro solo permite sobrevivir a hombres ejemplarmente duros, para bien o para mal, y así subraya la diferencia entre el cacique Tanner (uno de los personajes más desagradables que hayan paseado por el género: el actor Jon Cypher consigue expresar muy bien la naturalidad de su arrogancia: ante él, solo cabe doblar la cerviz) y el alguacil Valdez (eso sí: pese a la magnífica interpretación de Lancaster, el personaje tal vez demandaba a un actor menos carismático, pues si uno de los atractivos del libro es ir descubriendo que ese mexicano en apariencia insignificante en realidad es un hombre duro con un pasado como guía en el ejército que lo convierte en un antagonista nada despreciable, en el film, por razones de coherencia estelar, no cabe ninguna duda desde el principio). Y desde luego, la película consigue estar a la altura del libro en la magnífica resolución de la historia, encomiablemente sorpresiva por cuanto el conflicto acaba resolviéndose no en términos de acción sino de confrontación moral.

Simbólicamente, como he señalado, el hecho de compartir localizaciones a uno y otro lado del Atlántico sitúa a ¡Que viene Valdez! en una sugerente posición de bisagra para pasar a otros títulos que ya fueron completamente rodados en España, utilizando los escenarios con los que el spaghetti western nos había familiarizado. La misma infraestructura fue aprovechada por varias películas, comenzando por el recurso a toda una serie de actores que van pasando de una a otra, convirtiéndose en recurrente, por ejemplo, la presencia de un intérprete por el que siempre he sentido debilidad, el joven Richard Jordan, por lo común encarnando a un jovenzuelo inexperto pero de gatillo fácil o con ganas de hacer rápidos méritos ante el cacique de turno. También repitieron otros como William Watson, Ralph Waite, el veterano Simon Oakland, etcétera.

Dentro de este ciclo destaca un film apenas conocido pero igualmente apasionante: Caza implacable (1971), asimismo dirigido por un realizador, Don Medford, que apenas trabajó en cine pero mucho en televisión. Su trama es muy curiosa: un forajido, líder de una banda de indeseables que esperan hacer fortuna contratándose al mejor postor, secuestra a una maestra para que lo enseñe a leer; sin embargo, se confunde de objetivo y acaba secuestrando a la esposa de un todopoderoso terrateniente local, el cual, al ser informado del suceso, prescinde de todo concurso de la ley y organiza él mismo la persecución con otros propietarios locales. La sorpresa es la inesperada torsión de roles que acaba revelando el film. El bandido en principio zafio y brutal está temperado por una sensibilidad interior que delata, a su modo tosco, ese deseo de aprender que ha impulsado el secuestro. El terrateniente es un auténtico hijo de puta, que si parte a la busca de su esposa no es por amor sino porque la considera su propiedad. En particular, lo impulsa su fascinación por la caza (de bestias o de hombres, tanto da), y en la persecución de los bandidos ve la oportunidad para probar su nuevo juguete, un modernísimo rifle con mirilla telescópica con un alcance, hasta entonces inédito, de 700 metros. No se olvide que el título original del film es La fiesta de la caza…

Dentro de este ciclo destaca un film apenas conocido pero igualmente apasionante: Caza implacable (1971), asimismo dirigido por un realizador, Don Medford, que apenas trabajó en cine pero mucho en televisión. Su trama es muy curiosa: un forajido, líder de una banda de indeseables que esperan hacer fortuna contratándose al mejor postor, secuestra a una maestra para que lo enseñe a leer; sin embargo, se confunde de objetivo y acaba secuestrando a la esposa de un todopoderoso terrateniente local, el cual, al ser informado del suceso, prescinde de todo concurso de la ley y organiza él mismo la persecución con otros propietarios locales. La sorpresa es la inesperada torsión de roles que acaba revelando el film. El bandido en principio zafio y brutal está temperado por una sensibilidad interior que delata, a su modo tosco, ese deseo de aprender que ha impulsado el secuestro. El terrateniente es un auténtico hijo de puta, que si parte a la busca de su esposa no es por amor sino porque la considera su propiedad. En particular, lo impulsa su fascinación por la caza (de bestias o de hombres, tanto da), y en la persecución de los bandidos ve la oportunidad para probar su nuevo juguete, un modernísimo rifle con mirilla telescópica con un alcance, hasta entonces inédito, de 700 metros. No se olvide que el título original del film es La fiesta de la caza…

Es indudable que la historia está muy forzada, sobre todo el amor que surge entre el bandido y la maestra. La simbología, por otro lado, también resulta muy diáfana, en su contraposición entre los bandidos (carentes del menor escrúpulo, pero que bullen de humanidad, aun cuando sea por su extrovertida brutalidad) y esos poderosos convertidos en deshumanizadas máquinas de matar, que en este caso además no se exponen a riesgo alguno debido a esos rifles de larga distancia. Por tanto, es un mérito incuestionable del film que importe poco la coherencia argumental en beneficio de la poderosa atmósfera de violencia nihilista que parece impregnar cada roca del paisaje y que se va haciendo progresivamente abstracta a medida que van desapareciendo cazadores y presas hasta quedar todos reducidos a los tres personajes centrales. En particular, produce adhesión la magnífica interpretación de Oliver Reed como el bandido, que aprovecha muy bien esa dualidad entre la brutalidad y el desgarro sensible que el actor sabía expresar bien.

Ahora bien, tal vez el mejor y más sugestivo ejemplar de esta serie de dirty westerns sea un título que en su día fue acogido del modo más despectivo, tildado de zafio e irrespetuoso, y que todavía hoy no ha sido revalorizado del todo, por mucho que el hombre que lo produjo, dirigió y protagonizó acabaría siendo reverenciado, irónicamente, como el «último clásico». El cineasta es, evidentemente, Clint Eastwood; el film, su segundo trabajo como realizador y primer western en dicha labor, Infierno de cobardes (1972). La irreverencia estriba en que su trama, evidentemente, retoma de modo perverso el clásico Solo ante el peligro (en su día, irritó mucho que Eastwood se permitiera degradar el rol inmortalizado por el noble Gary Cooper): al comprobar su habilidad con las armas, los «honestos» ciudadanos de un tranquilo pueblecito llamado Lago contratan al tipo que acaba de llegar para que los defienda de la inminente llegada de tres salvajes pistoleros que salen ese mismo día de una estancia en prisión de la que ellos son responsables. Ahora bien, el individuo exigirá una condición: que todos cumplan su voluntad hasta el momento del duelo, lo cual implicará distintas humillaciones (incluso en el terreno sexual, al poder disponer él de sus esposas) y toda clase de tropelías, la más descacharrante de las cuales es hacer que todos pinten sus casas de rojo intenso, lo cual da pie a un plano verdaderamente inolvidable.

Ahora bien, tal vez el mejor y más sugestivo ejemplar de esta serie de dirty westerns sea un título que en su día fue acogido del modo más despectivo, tildado de zafio e irrespetuoso, y que todavía hoy no ha sido revalorizado del todo, por mucho que el hombre que lo produjo, dirigió y protagonizó acabaría siendo reverenciado, irónicamente, como el «último clásico». El cineasta es, evidentemente, Clint Eastwood; el film, su segundo trabajo como realizador y primer western en dicha labor, Infierno de cobardes (1972). La irreverencia estriba en que su trama, evidentemente, retoma de modo perverso el clásico Solo ante el peligro (en su día, irritó mucho que Eastwood se permitiera degradar el rol inmortalizado por el noble Gary Cooper): al comprobar su habilidad con las armas, los «honestos» ciudadanos de un tranquilo pueblecito llamado Lago contratan al tipo que acaba de llegar para que los defienda de la inminente llegada de tres salvajes pistoleros que salen ese mismo día de una estancia en prisión de la que ellos son responsables. Ahora bien, el individuo exigirá una condición: que todos cumplan su voluntad hasta el momento del duelo, lo cual implicará distintas humillaciones (incluso en el terreno sexual, al poder disponer él de sus esposas) y toda clase de tropelías, la más descacharrante de las cuales es hacer que todos pinten sus casas de rojo intenso, lo cual da pie a un plano verdaderamente inolvidable.

En su día se entendió como un acto de egolatría por parte de un hombre al que todavía se asociaba con el «espúreo» western mediterráneo, que encima copiaba abiertamente a su nefando maestro, Sergio Leone, traicionando las «raíces» del género patrio y que, para colmo, se daba ínfulas de autor. Una década después, sin embargo, el mismo hombre era ensalzado por un film, El jinete pálido (1985), que fue aplaudido por su saludable al par que respetuoso diálogo con otro clásico, en este caso Raíces profundas (1953). Pues bien, la comparación entre esos dos westerns revela enormes paralelismos entre ambos (eso sí, yo también lo digo, el segundo es mejor… aunque confieso que el primero me fascina más). La trama, desde luego, reducida a su puro esqueleto argumental, es la misma: un pistolero surge de la nada para ayudar a una pequeña comunidad; ambos serán conocidos tan solo por un apodo (el Forastero en Infierno), y ambos acabarán revelándose como dos seres más bien sobrenaturales, tenebrosos ángeles vengadores que se materializan de la nada y a la nada vuelven cumplida su misión. Eso sí, el Forastero viene a vengarse no de los villanos que amenazan Lago, sino de sus «buenos» ciudadanos, como revelarán diversos detalles y un flash-back descaradamente leoniano, lo cual convierte la aparente blasfemia cinéfila en una acertada inversión de planteamiento.

Indudablemente, estamos ante un film desaliñado y en el que se nota a un director principiante, que no duda en buscar apoyo inspirándose en sus maestros (o copiándolos, sobre todo al gran Sergio Leone). Ahora bien, incluso esto último revela ya una encomiable capacidad para saber qué elementos del cine de este benefician mejor a su película: por supuesto, el cuidado en detalles que señalan, unas veces de modo sutil y otras de modo más tosco, ese elemento de fantasmagoría que impregna la trama. En cualquier caso, Infierno de cobardes destaca, ante todo, por dos razones. La primera es su sentido de la revulsión moral: si mezquinos son los habitantes de Lago, y merecido parece su castigo, en ningún caso el vengador se propone como un modelo, como señala su despótico comportamiento, lo cual es lógico, si viene del infierno… La segunda es que, siendo muy evidente que el primer interés de Eastwood era facturar, bajo su propio control, un vehículo a su medida, eso no impide que el cineasta ya muestre un considerable sentido estético, de tal modo que el film, revisado, delata una notable belleza, aun subterránea y malsana. En cualquier caso, se trata de una obra ante la que sobran análisis, por cuanto no pretende ser más que una ejemplar película de acción: cine de género en su más noble y entretenida acepción.

Concluyo aquí mi repaso por este conjunto de westerns poco o mal conocidos, y no descarto descubrir en el futuro alguno más: es evidente que la historia del cine se reescribe de continuo. Es posible que quien los recuerde (o los descubra) discrepe considerablemente de mis apreciaciones, pero habrá de convenir de que este es otro de sus grandes atractivos: a veces es aburrido hablar sobre unos clásicos cuya valoración todos compartimos. ¿No puede ser más disfrutable discrepar saludablemente a partir de obras ante las que cualquier espectador siente menos respeto, y por tanto, mayor libertad para enjuiciarlas?

Pingback: Westerns olvidados de los 60 y 70 (II) — La mano del extranjero | Moto Acción

Otro western revisionista que yo veía citado de vez en cuando, y con continuaciones, fue «Un hombre llamado caballo». ¿Lo conoces?

Lo vi hace un millón de años y no guardo especial recuerdo de él, aunque tengo curiosidad por revisarlo, ya que no me extrañaría que, ahora, sin las legañas de la mitomanía que «obligaba» a criticar el western post-clásico, lo encontrara más interesante. Eso sí, confieso que Richard Harris no es, ni antes ni ahora, un actor de mi devoción.