En 1897, la editorial inglesa Constable & Co. publicaba una novela destinada a incrustar en el imaginario de la ficción universal a una de sus criaturas más extraordinarias, y que mayor progenie ha desatado sobre el mundo: el conde Drácula. Su autor, un gigante irlandés llamado Abraham Stoker, Bram en las letras, la había escrito durante los siete años previos, robándole horas a su descanso de las largas jornadas profesionales a las órdenes del famoso actor Henry Irving, de quien era tanto secretario personal como administrador de su teatro, el Lyceum de Londres. Siete años de notable trabajo de documentación, de complicadas decisiones sobre la estructura de la historia y el diseño de sus personajes, de desarrollo progresivo de una imagen, la del vampiro, construido no desde la nada sino a partir tanto de tradiciones históricas (la famosa leyenda de Vlad el Empalador) como de las previas ficciones vampíricas de la literatura inglesa, del olvidado Varney the Vampire (1847), de James Malcolm Rymer, al inolvidable y siempre de actualidad Carmilla del también irlandés Joseph Sheridan Le Fanu.

En 1897, la editorial inglesa Constable & Co. publicaba una novela destinada a incrustar en el imaginario de la ficción universal a una de sus criaturas más extraordinarias, y que mayor progenie ha desatado sobre el mundo: el conde Drácula. Su autor, un gigante irlandés llamado Abraham Stoker, Bram en las letras, la había escrito durante los siete años previos, robándole horas a su descanso de las largas jornadas profesionales a las órdenes del famoso actor Henry Irving, de quien era tanto secretario personal como administrador de su teatro, el Lyceum de Londres. Siete años de notable trabajo de documentación, de complicadas decisiones sobre la estructura de la historia y el diseño de sus personajes, de desarrollo progresivo de una imagen, la del vampiro, construido no desde la nada sino a partir tanto de tradiciones históricas (la famosa leyenda de Vlad el Empalador) como de las previas ficciones vampíricas de la literatura inglesa, del olvidado Varney the Vampire (1847), de James Malcolm Rymer, al inolvidable y siempre de actualidad Carmilla del también irlandés Joseph Sheridan Le Fanu.

El premio que recibió Stoker fue ambiguo. Dio a luz un personaje que desde entonces es uno de los faros de la ficción de terror mundial, pero al coste de verse completamente opacado por su criatura (un caso parecido al de Edgar Rice Burroughs y Tarzán, o Sax Rohmer y Fu-Manchú, o incluso mayor, al menos de cara a eso que se llama el «gran público»). E incluso aunque su novela en su momento fue un gran éxito y no ha dejado de ser leída por los fervorosos del terror, incontable es el número de los que se han asomado a alguna de las historias, sobre todo cinematográficas, protagonizadas por el vampiro, sin haber leído, y probablemente sin conocer siquiera, la existencia de la novela que le dio nacimiento.

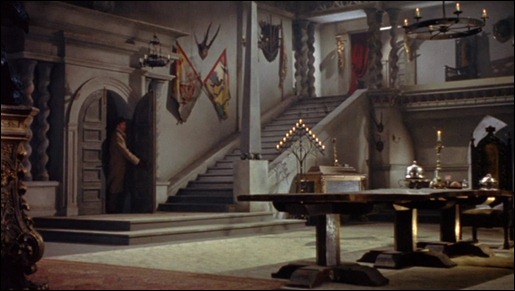

Drácula es una novela de larga extensión. Las dos versiones que yo poseo —la de Anaya, colección Tus Libros, en traducción de Flora Casas, y la de Cátedra, con edición y traducción de Juan Antonio Molina Foix— se van una a las 382 págs y la otra, contando la estupenda introducción de 95 págs, a las 627. Es por ello que quien por fin se asoma a su lectura se suele encontrar la sorpresa de que el libro es infinitamente más variado, en acciones, escenarios y personajes que todas sus diversas adaptaciones… con excepción, por desgracia, de la ahora mismo más famosa, la que Francis Ford Coppola dirigió en 1992, a la que ya he dedicado una entrada en este blog, y a la cual, por tanto, remito.

La acción, en Stoker, arranca con una parte inicial, ya directamente fabulosa (y que, en cine, suele dar origen a la parte más fascinante de casi todas sus adaptaciones, de Murnau a Browning pasando por Terence Fisher), que narra el viaje del modesto abogado londinense Jonathan Harker al castillo del conde Drácula en Transilvania y las espantosas peripecias que le suceden allí, conforme va aceptando lo que su mente, inicialmente, no quiere creer: que su anfitrión es un ser monstruoso y que él está predestinado a no salir de allí jamás. Harker narra personalmente, bajo la forma de un diario, su tremenda aventura, que queda en suspenso justo cuando esas páginas anuncian que va a emprender un último y desesperado intento de fuga de la inexpugnable fortaleza en donde está prisionero, después de descubrir que el conde se ha marchado (hacia Inglaterra) y lo ha dejado a merced de sus novias en el solitario castillo.

La acción, en Stoker, arranca con una parte inicial, ya directamente fabulosa (y que, en cine, suele dar origen a la parte más fascinante de casi todas sus adaptaciones, de Murnau a Browning pasando por Terence Fisher), que narra el viaje del modesto abogado londinense Jonathan Harker al castillo del conde Drácula en Transilvania y las espantosas peripecias que le suceden allí, conforme va aceptando lo que su mente, inicialmente, no quiere creer: que su anfitrión es un ser monstruoso y que él está predestinado a no salir de allí jamás. Harker narra personalmente, bajo la forma de un diario, su tremenda aventura, que queda en suspenso justo cuando esas páginas anuncian que va a emprender un último y desesperado intento de fuga de la inexpugnable fortaleza en donde está prisionero, después de descubrir que el conde se ha marchado (hacia Inglaterra) y lo ha dejado a merced de sus novias en el solitario castillo.

A continuación (capítulo V del libro), la acción pasa precisamente a esa misma Inglaterra y al personaje de Mina Murray, la prometida de Harker, para quien él ha estado escribiendo ese diario. El recurso es extraordinario, y el joven lector que tuvo en sus manos la novela por primera vez hace ya muchos años se sintió impresionado ante tal argucia narrativa. Es decir, la absorbente acción que nos ha tenido atrapados durante bastantes páginas se detiene en un momento culminante y, sin dar la menor noticia sobre su resolución ni sobre el destino de su protagonista, pasa a otro escenario muy distinto para, en apariencia, contar otras cosas, que en ese momento nos interesan mucho menos… pero que, poco a poco, se va llenando de ominosos presagios que giran en torno al mismo ser sobrenatural que ha aterrorizado a Harker a medio continente de distancia. El horror se irá revelando con lentitud: la misteriosa enfermedad que lleva a la joven Lucy Westenra, amiga y confidente de Mina, a una completa consunción provocada por una masiva pérdida de sangre, acabará por conducir a la verdad. Un monstruo de implacable voracidad y astucia se halla detrás de la desgracia de Lucy (contra la cual se ven impotentes su prometido y sus antiguos pretendientes, ligados todos por un juramento de lealtad mutua), que sabrá identificar el profesor Abraham Van Helsing, médico y «especialista en enfermedades desconocidas»: un vampiro ha llegado a Inglaterra y debe ser perseguido con implacable pertinacia, para salvaguardar a la incauta sociedad de su letal amenaza.

Es conocido: Bram Stoker adoptó para su narración una estructura de enorme modernidad. Olvidando el clásico narrador omnisciente que presidía la práctica totalidad de las ficciones de su época, Stoker construye su intriga variando continuamente el punto de vista, haciendo que pase de un personaje a otro, que siempre habla en primera persona (lo cual enriquece notablemente la historia) a través del recurso a diarios, cartas, cuadernos de navegación, transcripciones de diversas declaraciones, crónicas periodísticas, informes médicos, etcétera. Por supuesto, no era la primera vez que una novela enlazaba distintas narraciones de sus diferentes personajes, y el ejemplo emblemático siempre serán las magníficas novelas de Wilkie Collins La dama de blanco (1860) y La piedra lunar (1868). Sin embargo, la particularidad de la estrategia narrativa de Stoker es la inmediatez. No son narraciones consecutivas lo que él incluye, sino que va intercalando las distintas redacciones de sus personajes a medida que avanza la acción, de tal modo que va creando un fascinante calidoscopio de perspectivas, que otorga al desarrollo de la trama una enorme libertad narrativa.

Por supuesto, entre esos narradores subjetivos sólo falta un personaje del libro, el villano central, y el más atractivo de toda la historia: el conde Drácula. Es coherente, pues su principal característica a lo largo de la novela es su poder de elusión: la capacidad para estar pero sin que nadie (o casi) pueda percibirlo. ¿No es lógico, en alguien que no se refleja en los espejos, que tampoco deje constancia personal de su intervención en la aventura? Además, es habilidad suprema de Stoker que, después haber dominado la acción de modo majestuoso durante toda la parte inicial, Drácula desaparezca prácticamente de escena durante todo el resto de la novela. El novelista consigue así el fabuloso efecto de que parezca que los protagonistas combaten a un ser inasible, invisible, invulnerable, cuya amenaza es magnificada precisamente porque el lector ha tenido tiempo, en esas páginas iniciales, de comprender la terrible naturaleza de su amenaza. Eso sí, en esas páginas iniciales queda trazada de modo imborrable la personalidad del vampiro, a través de fabulosos diálogos que son más bien monólogos de alguien que, ni tiene ocasión de contar con interlocutores, ni en el fondo los necesita salvo para darse la oportunidad de escucharse a sí mismo: un individuo orgullosamente ególatra, para quien nada existe salvo él mismo, como corresponde a un superviviente de tantos siglos que ha acabado por admitir que, en su universo, sólo hay una vida, la suya propia, de tal modo que los demás se dividen entre quienes se cruzan en ella, para servir de sustento o para ser manipulados como peones… y una masa, la humanidad, sin sustancia, sin existencia real: una mera ilusión.

No hay que olvidar que, aunque hoy día Transilvania se encuentra situada en Rumania (y la conocida como Ruta de Drácula es una de las principales fuentes de ingreso por turismo del país), esta región, hasta el Tratado de Trianón, firmado por Hungría tras la Primera Guerra Mundial, fue húngara y estuvo poblada mayoritariamente por húngaros. Drácula reclama con orgullo su pertenencia a la estirpe de los szekler, auténtica aristocracia guerrera de la etnia ugria que invadió las llanuras de Panonia durante la Alta Edad Media y a la que los reyes de Hungría confió la defensa de la conflictiva frontera oriental de sus dominios, es decir, la vanguardia de la lucha contras los invasores, ya fueran procedentes del mismo lugar, las llanuras esteparias, de donde en su día llegaron los mismos húngaros, o la oleada turca que acabó con el Imperio Bizantino. Sobre uno de esos guerreros históricos, Vlad II, voivoda de Valaquia, territorio situado justo al sur de Transilvania, fue a modelar su personaje el escritor irlandés, aprovechando la mala fama del mismo en las fuentes: por su afición a ejecutar del modo más despiadado posible a sus prisioneros turcos, había recibido el sobrenombre de El Empalador. Un famoso grabado del siglo XV, que aparece junto a estas líneas, da buena muestra de ello.

No hay que olvidar que, aunque hoy día Transilvania se encuentra situada en Rumania (y la conocida como Ruta de Drácula es una de las principales fuentes de ingreso por turismo del país), esta región, hasta el Tratado de Trianón, firmado por Hungría tras la Primera Guerra Mundial, fue húngara y estuvo poblada mayoritariamente por húngaros. Drácula reclama con orgullo su pertenencia a la estirpe de los szekler, auténtica aristocracia guerrera de la etnia ugria que invadió las llanuras de Panonia durante la Alta Edad Media y a la que los reyes de Hungría confió la defensa de la conflictiva frontera oriental de sus dominios, es decir, la vanguardia de la lucha contras los invasores, ya fueran procedentes del mismo lugar, las llanuras esteparias, de donde en su día llegaron los mismos húngaros, o la oleada turca que acabó con el Imperio Bizantino. Sobre uno de esos guerreros históricos, Vlad II, voivoda de Valaquia, territorio situado justo al sur de Transilvania, fue a modelar su personaje el escritor irlandés, aprovechando la mala fama del mismo en las fuentes: por su afición a ejecutar del modo más despiadado posible a sus prisioneros turcos, había recibido el sobrenombre de El Empalador. Un famoso grabado del siglo XV, que aparece junto a estas líneas, da buena muestra de ello.

Ahora bien, en ningún momento de la novela Stoker identifica de modo absoluto a su personaje con el Empalador. Van Helsing, al ilustrar a sus compañeros sobre el vampiro, se refiere a él diciendo: «debe de tratarse, sin duda, de aquel vaivoda [sic] Drácula que se hizo famoso luchando contra los turcos al otro lado del gran río [se refiere al Danubio] en la misma frontera con Turquía» (pág. 434 de la edición de Cátedra). Serían luego las distintas adaptaciones de la novela, al cine, a la televisión o al tebeo las que sellarían para siempre esa identificación.

Una de las características principales de la novela, y que explica en buena parte su éxito, es su poderoso sentido del realismo. Habrá quien enarque las cejas ante esta afirmación. Mas hay que puntualizar: a quienes las historias con vampiros (o cualesquiera otras criaturas monstruosas) no les interesan nada porque hablan de seres que, vaya por Dios, no existen, es inútil intentar convencerlos. Pero en las ficciones sobre seres imposibles que pueblan la realidad cotidiana del tiempo en que estén ambientadas —por lo tanto, excluyo el amplio campo de la fantasía situada directamente en escenarios asimismo fantásticos: Espada y Brujería, Fantasía Heroica, cuentos de hadas, leyendas mitológicas, etc…— es fundamental cuidar sobremanera la completa credibilidad de los escenarios donde aquéllos vienen a aparecer. Stoker lo supo bien y, por ello, tuvo un cuidado especial, incluso maniático, en que todos los detalles de ambientación fueran escrupulosamente reales, para lo cual realizó un proceso de documentación notable, un buen ejemplo del cual fue la anotación en sus cuadernos de hasta 90 epitafios de las tumbas del cementerio de Whitby donde transcurren varias escenas de la novela, sólo para hacer aparecer algunos en el curso de los paseos de Lucy y Mina.

Esta escrupulosidad por el detalle de ambientación brilla con luz propia en el arranque de la novela, en la descripción de los lugares que atraviesa Jonathan Harker camino del castillo de Drácula, bajo la forma de las anotaciones de su cuaderno de viaje, y que incluyen recetas culinarias, informes étnicos, noticias históricas y geográficas, horarios de transportes, etcétera. Stoker, es claro, no viajó nunca tan lejos pero supo elegir obras de auténticos viajeros que, ciertos o no, le aportaron todo el sabor que necesitaba. Por ejemplo, de uno de los libros de viajes que consultó (1) extrajo un término que está asociado indefectiblemente al vampiro, al menos desde la famosa película de Murnau (que lo usó para escamotear, al no tener los derechos de adaptación, el nombre verdadero del personaje). Me refiero al de nosferatu, que suele traducirse como «no muerto», pero que en realidad no existe en ninguna lengua para referirse a los vampiros y sea probablemente un error de transcripción.

Esta escrupulosidad por el detalle de ambientación brilla con luz propia en el arranque de la novela, en la descripción de los lugares que atraviesa Jonathan Harker camino del castillo de Drácula, bajo la forma de las anotaciones de su cuaderno de viaje, y que incluyen recetas culinarias, informes étnicos, noticias históricas y geográficas, horarios de transportes, etcétera. Stoker, es claro, no viajó nunca tan lejos pero supo elegir obras de auténticos viajeros que, ciertos o no, le aportaron todo el sabor que necesitaba. Por ejemplo, de uno de los libros de viajes que consultó (1) extrajo un término que está asociado indefectiblemente al vampiro, al menos desde la famosa película de Murnau (que lo usó para escamotear, al no tener los derechos de adaptación, el nombre verdadero del personaje). Me refiero al de nosferatu, que suele traducirse como «no muerto», pero que en realidad no existe en ninguna lengua para referirse a los vampiros y sea probablemente un error de transcripción.

Sobre el sugerente poder simbólico del vampirismo y de la criatura creada por Stoker se ha escrito ya sobradamente: su metáfora de la liberación de la represión sexual femenina bajo la asfixiante moral victoriana; su capacidad de transgresión de todo tipo de convenciones; su condición de pesadilla que esconde el más oscuro pozo de obsesiones… Todo eso es cierto, pero por encima de ello se encuentra la habilidad de Stoker para hacer que una narración de evidente pacatismo —en cuanto que esa perspectiva en primera persona de personas muy respetables lo que hace es dejar bien a las claras su cómodo conformismo con los valores del mundo en que viven— deje escapar, de modo sutil pero incontenible, por las rendijas de esa prosa incluso rimbombante, una marea de malsanas sugerencias. El poderoso y fantástico universo del subconsciente freudiano asoma ya entre sus pulsiones sexuales y sus patéticos intentos de negar, primero, y combatir con voracidad, después, el mal que amenaza con corroer los cimientos de todo lo decente.

Y cuidado, no quiero dar a entender que Drácula (pese a patéticos esfuerzos como los del film de Coppola) sea un personaje que encierre alguna connotación positiva: incluso la involuntaria revolución de los instintos que lleva consigo no es sino una de las múltiples caras de la pesadilla. Pues Drácula, ante todo, siempre será un emblema del Mal absoluto, precisamente en su faceta más abstracta por ser absoluto. (De ahí lo genial de la ocurrencia de Stoker de disolver su presencia una vez conocidas ya sus características esenciales.) Lo peor del Mal es la falta de explicaciones, la imposibilidad de reducirlo a unos límites, la tremenda fragilidad de cuantos cauces racionales intentan oponerse a lo que es más bien un flujo que se apodera del instinto. Más de un siglo después de su publicación, abrir las páginas de Drácula sigue suponiendo el mismo y fascinante ejercicio de imposible conciliación entre razón e irracionalidad, y la enorme cantidad de criaturas que ha engendrado es buena muestra de su vigencia.

(1) The Land Beyond the Forest [La tierra más allá del bosque] (1888), obra de Emily de Laszowska Gerard, citado por Roberto Cueto y Carlos Díaz Maroto en su estupendo libro sobre el personaje y sus adaptaciones a otros medios, sobre todo el cinematográfico, titulado Drácula. De Transilvania a Hollywood (Nuer Ediciones, 1997)

Con este artículo inicio un dossier en el blog sobre este que es uno de los personajes que, salta a la vista, más me ha fascinado en mi vida, fascinación que debe mucho a la enorme cantidad de versiones y vampiros memorables que retomaron la senda abierta por Stoker. El dossier, de hecho, ya había sido empezado, inicialmente de modo impremeditado, con un par de comentarios previos sobre la colección que Marvel dedicó, en cómic, al personaje, y la versión que Coppola rodó en 1992, cuyos enlaces incluyo al pie. En próximas «entregas» abordaré dos de las mejores películas, éstas sí, del Señor de la Noche, la reconocidamente magistral de Terence Fisher (1958) y la menospreciada pero apasionantemente arriesgada de John Badham (1979).

https://lamanodelextranjero.wordpress.com/2012/12/22/vinetas-vampiricas-la-tumba-de-dracula/

«Lo que funciona en papel, no siempre funciona en pantalla». Por eso se le llama adaptacion, veamos un ejemplo muy claro; El resplandor. Mientras que la pelicula de Kubrick es un retrato frio de una familia, la pelicula llega a dar miedo, tanto como el libro. Sin embargo, Stephen King cometio el error de hacer su propia adaptacion siendo una miniserie de television, el resultado, una miniserie larga, tediosa, aburrida, y sobre todo, no da miedo.

Que pasa con la version de Coppola? Por algo se llevo mucho reconocimiento y muchos premios oscar. Tenia una razon de existir, mostrar la naturaleza humana, (no buena, como dices en el post). Asi mismo me permito recordarte que el propio Bram Stoker dejo claro entre lineas que el conde habia sido humano alguna vez y que las bellas doncellas de su castillo son si no sus hijas y la madre de estas, el incesto es un tema implicito en la novela de Dracula. Puesto que antes de realizar la filmacion de la pelicula, el propio Coppola y el guionista se informaron mejor sobre los temas que trata el libro, como la sexualidad en la sociedad victoriana y el papel de la mujer. Entonces Coppola nos muestra aquello que otras versiones (probablemente exceptuando la ultima version de Nosferatu del año 1979) nunca mostraron, un Dracula humano, corrompido por el derramamiento de sangre. En la pelicula de Nosferatu la original, el conde es un ser repulsivo y cruel. En la version de 1931, Dracula es un conde seductor, un conde que encanta con la mirada (no te veo quejandote sobre eso, ya que no hay razon para serlo, si acaso dices que repudias la version de Coppola por mostrar a un Dracula humano) esta pelicula se baso mas en la obra de teatro que en la propia novela, pero a final de cuentas un clasico del cine. Muchos otros Draculas, destacando a Lee, que es un Dracula que seduce pero no reprime su instinto asesino. Y el nosferatu de 1979 el de Herzog. Muestra a un Conde que QUIERE VIVIR y para eso, debe AMAR y que lo amen. Fue un Dracula excepcionalmente diferente, no solo daba miedo y su presencia inquietante, si no que por primera vez, veiamos un Dracula enamorado.

Coppola no solo hace una version mas fiel del propio Dracula, mostrando su humanidad y su comportamiento sadico, tambien nos presenta el retrato mas fiel de los protagonistas. Mientras que en otras versiones el doctor Van Helsing no parecia tan chiflado como lo hace la novela, la version de Coppola nos muestra al doctor como lo es en el libro y mas aun, la seduccion del vampiro, puesto que una vez que esta solo con Mina este se deja seducir. La humanizacion de Coppola le valio de varios premios y reconocimientos. Puesto que era justo mostrarnos la otra cara de Dracula, esa que Stoker dejo implicita en su novela y que brillo en la adaptacion de 1992.

Me gustaria que me mostraras las razones por las cuales, el Dracula de Coppola no puede ser.

Hola, Jose Carlos. Te respondo a tus dos comentarios en uno solo para mayor comodidad. En primer lugar, acerca de las razones por las cuales no me gusta el Drácula de Coppola, no sé si has visto que al final de este comentario sobre el libro hay, precisamente, un enlace a un artículo sobre esta película, en la que puedes leer con detalle por qué no me gusta.

Por resumir un poco y contestarte a tu largo comentario (que te agradezco). Estoy de acuerdo en que Drácula es un personaje muy rico y que admite muchas interpretaciones, lo cual no quiere decir que todas las películas que han intentando ofrecer una cara distinta de él sean interesantes. Eso sí, hay varias que han optado por esa humanización del vampiro, normalmente mediante el recurso de enamorarlo de alguna mujer: de hecho, incluso el cine español de los 70 tiene una que suele considerarse el precedente de la de Coppola, «El gran amor del conde Drácula» (1973).

El problema principal de la película de Coppola es que, creo, intenta jugar dos cartas incompatibles. Por un lado, la «fidelidad»; por otro, la «transgresión» (inventándose a un vampiro enamorado e incluso más o menos positivo que no aparece en ninguna parte de la novela, donde es, lisa y llanamente, el símbolo del Mal absoluto, de ahí que lo de que es la versión más fiel no puede ser cierto). El guionista de Coppola, en todo caso, se empeña en seguir el desarrollo del libro con toda la exactitud posible, y solo consigue que la historia sea demasiado farragosa. Pero lo peor es que ese intento de «romanticismo negro» con que baña a Drácula en el fondo es demasiado empalagoso y se expresa mediante recursos de lo más cursi (la escena de las mil velas, las lágrimas del vampiro convertidas en diamantes). Hay un Drácula que no citas, de 1979 (pero no el Kinski sino una peli norteamericana, y de la que también hablo en otro comentario del blog: busca en la categoría «Dossier Drácula»), que ya nos mostraba al vampiro enamorado… y de modo estupendo.

Una cosa más. No estoy de acuerdo que Coppola nos muestre al doctor Van Helsing más fiel al libro. Si te relees a Bram Stoker, el Van Helsing chiflado que interpreta Anthony Hopkins nada tiene que ver con el literario: es una aportación personal del mismo actor.

Podrias dejar el link para leer la nota?

Aquí va: https://lamanodelextranjero.wordpress.com/2013/01/17/dracula-de-bram-stoker-o-como-el-senor-de-la-noche-se-hizo-bebedor-de-absenta/

Pingback: La Tira de Dibujos: Literatura británica, literatura universal