Pese a la enorme popularidad de la obra de Howard Phillips Lovecraft, el cine apenas ha sabido utilizar las grandes posibilidades que encierran sus ficciones y aunque la indispensable base de datos de imdb acredita hasta ¡137! trabajos audiovisuales (en cine y televisión, cortos y largos) basados de algún modo en aquélla, todavía está por llegar alguna película verdaderamente perdurable que invoque su nombre. España no ha permanecido ajena a Lovecraft, y de ello daban fe, hasta hace poco, dos films. El primero, La mansión de Cthulhu (1992), que no he visto, según todas las referencias es un engendro realizado sin medios y sin imaginación. El segundo, Dagón, la secta del mar (2001), por el contrario, trasladaba con cierta fortuna los clásicos escenarios decadentes y enfermizos de la Nueva Inglaterra de HPL a nada menos que la costa gallega coetánea. Aunque este film merece una revisión, hoy sin embargo voy a hablar de un tercer proyecto más reciente, no por fallido menos curioso e incluso simpático. Me refiero al díptico La herencia Valdemar, compuesto por dos películas, y que propone nuestra piel de toro como un lugar desde el cual invocar al terrible o entrañable, según se mire, Cthulhu. Eso sí, confieso que, una vez más, la excusa lovecraftiana vuelve a ser más bien irrelevante. Si La herencia Valdemar me resulta simpática, es por el desparpajo con que su máximo responsable, José Luis Alemán, intenta crear un film de terror de impronta anglosajona sin ninguna coartada ni pretensión salvo la de recrear un conjunto de elementos que los amantes del género conocen bien y procurar servir un trabajo que inquiete y complazca sin mayores pretensiones.

Pese a la enorme popularidad de la obra de Howard Phillips Lovecraft, el cine apenas ha sabido utilizar las grandes posibilidades que encierran sus ficciones y aunque la indispensable base de datos de imdb acredita hasta ¡137! trabajos audiovisuales (en cine y televisión, cortos y largos) basados de algún modo en aquélla, todavía está por llegar alguna película verdaderamente perdurable que invoque su nombre. España no ha permanecido ajena a Lovecraft, y de ello daban fe, hasta hace poco, dos films. El primero, La mansión de Cthulhu (1992), que no he visto, según todas las referencias es un engendro realizado sin medios y sin imaginación. El segundo, Dagón, la secta del mar (2001), por el contrario, trasladaba con cierta fortuna los clásicos escenarios decadentes y enfermizos de la Nueva Inglaterra de HPL a nada menos que la costa gallega coetánea. Aunque este film merece una revisión, hoy sin embargo voy a hablar de un tercer proyecto más reciente, no por fallido menos curioso e incluso simpático. Me refiero al díptico La herencia Valdemar, compuesto por dos películas, y que propone nuestra piel de toro como un lugar desde el cual invocar al terrible o entrañable, según se mire, Cthulhu. Eso sí, confieso que, una vez más, la excusa lovecraftiana vuelve a ser más bien irrelevante. Si La herencia Valdemar me resulta simpática, es por el desparpajo con que su máximo responsable, José Luis Alemán, intenta crear un film de terror de impronta anglosajona sin ninguna coartada ni pretensión salvo la de recrear un conjunto de elementos que los amantes del género conocen bien y procurar servir un trabajo que inquiete y complazca sin mayores pretensiones.

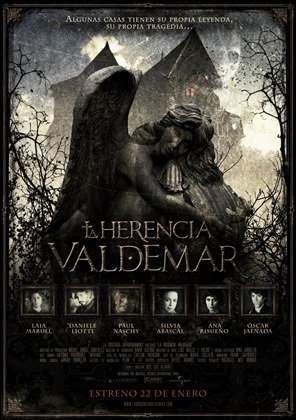

La primera película se estrenó en enero de 2010 y vino acompañada de una campaña de publicidad que, en su modestia, al menos consiguió llamar la atención de los amantes del cine fantástico. No debió de tener mucho éxito, porque el segundo capítulo (que llevó el subtítulo de La sombra prohibida), estrenado justo un año después, en enero de 2011, no solo es que pasara desapercibido, es que creo que prácticamente nadie se enteró de su existencia. Eso sí, en este mundo del entretenimiento en que la Red es tan importante, no descarto que, a no tardar mucho, el díptico alcance categoría de «película de culto» (ya reúne una condición, que al menos antes era imprescindible para merecer ese apelativo: la indiferencia inicial con que fue recibida). Según he leído, José Luis Alemán, cineasta cuya experiencia previa consistía en los inevitables cortometrajes de rigor, puso en marcha un proyecto de presupuesto razonablemente alto jactándose de haberlo conseguido sin subvenciones oficiales. Ese rasgo de «independencia» ni aporta ni resta nada a la calidad de la película, claro, pero quizá explique la falta de apoyo que sufrió el film después del estreno del capítulo inicial. Era el riesgo evidente de estrenar una película dividida en dos partes: ¿y si la primera no tiene éxito?

Y es que, en realidad, La herencia Valdemar es una sola película, partida en dos no sé si por estrategia comercial (mala idea, por tanto) o por exceso de metraje (algo parecido sucedió con el Kill Bill de Tarantino, que se dividió en dos «volúmenes» a instancias de los productores). Por tanto, para el consumo doméstico lo lógico es verlas seguidas, y de hecho entonces se comprueba que la primera parte es prácticamente el prólogo de la segunda. Por desgracia, para mal: cuando por fin llegamos a La herencia prohibida es para descubrir que hay muy poco que añadir, de interés, a lo visto en la primera, al menos hasta la llegada de la parte final. Dicho de otro modo: La herencia Valdemar I es un film muy estimable y hasta evocador, pero La herencia Valdemar II: La sombra prohibida es ya una película muy floja, que en demasiados momentos bordea el ridículo inconsecuente del viejo «fanta-terror» hispano de los años 70, tan increíblemente valorado por algunos, del que, y no es casualidad, se retoma nada menos que a su icono principal, el actor Paul Naschy, en la que supuso su interpretación póstuma.

La historia se desarrolla en dos épocas distintas, asociadas por el mismo escenario, la Casa Valdemar, y que están separadas más o menos por cien años. En el presente, un grupo de personajes, que trabajan para una compañía inmobiliaria especializada en propiedades de lujo, viven una odisea de terror en ese lugar al que han ido acudiendo para investigar la desaparición de los primeros empleados enviados a ella para tasarla. En el pasado, se reconstruye la historia de la casa y de sus dueños, Lázaro Valdemar y su esposa Leonor, un matrimonio como poco curioso, porque en su seno unen la filantropía —la casa es un orfanato mantenido con notable amor por la mujer— con la picaresca —Lázaro, pionero del ilusionismo fotográfico, también se ha especializado en el espiritismo, organizando sesiones para aprovechar la credulidad de incautos adinerados que desean el contacto en el más allá con un ser querido. La negativa de los Valdemar a dejarse chantajear por el inescrupuloso periodista que descubre el montaje provoca que Lázaro dé con sus huesos en la cárcel, y de allí será sacado nada menos que por el mismísimo Aleister Crowley, puesto que éste sí cree que el fotógrafo tiene un talento real para la comunicación con el otro lado, y desea que éste dirija una ceremonia para convocar a las fuerzas del otro lado y obtener el conocimiento. El resultado de esa sesión, en efecto, libera sobre la Tierra a un demonio y desencadena una maldición sobre los Valdemar y la casa.

La historia se desarrolla en dos épocas distintas, asociadas por el mismo escenario, la Casa Valdemar, y que están separadas más o menos por cien años. En el presente, un grupo de personajes, que trabajan para una compañía inmobiliaria especializada en propiedades de lujo, viven una odisea de terror en ese lugar al que han ido acudiendo para investigar la desaparición de los primeros empleados enviados a ella para tasarla. En el pasado, se reconstruye la historia de la casa y de sus dueños, Lázaro Valdemar y su esposa Leonor, un matrimonio como poco curioso, porque en su seno unen la filantropía —la casa es un orfanato mantenido con notable amor por la mujer— con la picaresca —Lázaro, pionero del ilusionismo fotográfico, también se ha especializado en el espiritismo, organizando sesiones para aprovechar la credulidad de incautos adinerados que desean el contacto en el más allá con un ser querido. La negativa de los Valdemar a dejarse chantajear por el inescrupuloso periodista que descubre el montaje provoca que Lázaro dé con sus huesos en la cárcel, y de allí será sacado nada menos que por el mismísimo Aleister Crowley, puesto que éste sí cree que el fotógrafo tiene un talento real para la comunicación con el otro lado, y desea que éste dirija una ceremonia para convocar a las fuerzas del otro lado y obtener el conocimiento. El resultado de esa sesión, en efecto, libera sobre la Tierra a un demonio y desencadena una maldición sobre los Valdemar y la casa.

El guión alega que está «inspirado en el universo de H. P. Lovecraft», y de hecho su trama gira en torno a un culto que intenta invocar (y lo consigue, mostrándolo en imágenes) al mítico Cthulhu. Es más, en la segunda parte de la historia incluso aparece el mismo Solitario de Providence, interpretado por un actor, Luis Zahera, que tiene un aire razonable a HPL, por mucho que su intervención en la historia esté totalmente cogida por los pelos y no encaje ni mucho menos en la imagen del escritor, mejor utilizada, por ejemplo, en ese estimable pastiche literario español sobre su persona y su obra que es Los nombres muertos (2013), de Jesús Cañadas. Pues bien, por mucho que aparezcan Lovecraft, Cthulhu, se ejecute un llamado Rito de Dunwich (la ceremonia mediante la cual se libera al demonio) e incluso aparezca el mítico Necronomicon —demasiado nuevecito para ser creíble, por cierto: eterna la incapacidad de cierto cine de terror hispano para que su utillería no parezca sino justo lo que es, utillería—, la verdad es que el guión de La herencia Valdemar supone un condensado de múltiples referencias del terror más allá de lo lovecraftiano, y estas otras incluso resultan más importantes en el resultado final del proyecto.

En primer lugar, claro, se encuentra el fascinante subgénero de las «casas encantadas», y el cartel anunciador ya lo deja bien claro, con esa imagen de la bonita Casa del Inglés (situada en la localidad de Comillas, visitada varias veces por el cine de terror español) que en la película es convertida en la Casa Valdemar (o la Casa Evitada, como dice uno de los personajes que la llaman, marcando un sugerente epíteto). Por desgracia, el referente a la hora de enfocar ese subgénero no es el más clásico —de Algernon Blackwood a Richard Matheson, en literatura, y de The Haunting a La leyenda de la mansión del infierno, en cine— sino el deparado por el tremendo y sobredimensionado éxito que poco antes había tenido El orfanato (2007, Juan Antonio Bayona), que puso de moda en el cine español (recogiendo, por otra parte, una moda internacional) las historias ambientadas en enormes caserones repletos de sombras y espíritus, y en especial una forma de rodar que ha acabado convirtiéndose en un tópico narrativo (travellings vengan o no a cuento, planos subjetivos que solo persiguen el «susto», espectros que se asoman a las ventanas en días húmedos y neblinosos…). No es por nada, pero la Casa Valdemar, en el segmento ambientado en los inicios del siglo XX, es precisamente un orfanato…

En primer lugar, claro, se encuentra el fascinante subgénero de las «casas encantadas», y el cartel anunciador ya lo deja bien claro, con esa imagen de la bonita Casa del Inglés (situada en la localidad de Comillas, visitada varias veces por el cine de terror español) que en la película es convertida en la Casa Valdemar (o la Casa Evitada, como dice uno de los personajes que la llaman, marcando un sugerente epíteto). Por desgracia, el referente a la hora de enfocar ese subgénero no es el más clásico —de Algernon Blackwood a Richard Matheson, en literatura, y de The Haunting a La leyenda de la mansión del infierno, en cine— sino el deparado por el tremendo y sobredimensionado éxito que poco antes había tenido El orfanato (2007, Juan Antonio Bayona), que puso de moda en el cine español (recogiendo, por otra parte, una moda internacional) las historias ambientadas en enormes caserones repletos de sombras y espíritus, y en especial una forma de rodar que ha acabado convirtiéndose en un tópico narrativo (travellings vengan o no a cuento, planos subjetivos que solo persiguen el «susto», espectros que se asoman a las ventanas en días húmedos y neblinosos…). No es por nada, pero la Casa Valdemar, en el segmento ambientado en los inicios del siglo XX, es precisamente un orfanato…

En ese largo episodio de época (que constituye el núcleo de la primera parte), con ser donde aparecen Lovecraft y el Necronomicon, sin embargo se respira, más que lo lovecraftiano, el aroma de otro modelo del terror sobrenatural: el terror ocultista, centrado en las prácticas de cultos o sujetos que buscan el pacto con alguna entidad demoniaca, y cuya tradición procede, sobre todo, de las islas británicas, habiendo dado cine películas tan destacadas como La noche del demonio (1956, Jacques Tourneur), Night of the Eagle (1962, Sidney Hayers) o El ojo del diablo (1966, J. Lee Thompson). Esta tradición se encarna en la aparición en la historia de ese individuo que parece propio de alguna novela satanista (y de hecho, dio pie a alguna), pero que existió en la realidad, y que significativamente tiene en la trama del film una importancia muy superior a la de Lovecraft. Me refiero al ya citado Aleister Crowley, en su momento uno de los más renombrados «grandes magos» que surgió de la notable corriente mística del cambio de los siglos XIX a XX y que dio origen a numerosas corrientes artísticas, estéticas y de pensamiento: el simbolismo, el decadentismo y la teosofía, por no hablar del boom del ocultismo y la parapsicología, uno de cuyos grandes defensores fue el mismísimo Arthur Conan Doyle. Entre los invitados que Crowley lleva a la Casa Valdemar para la ejecución del Rito podía haber figurado perfectamente el creador de Sherlock Holmes, pero en su lugar es convocado nada menos que Bram Stoker (!!), el creador de Drácula, sobre quien se especula que fue uno de los miembros de la famosa Orden Hermética del Alba Dorada o Golden Dawn, famosa porque a ella pertenecieron notables personalidades de la literatura fantástica como Arthur Machen, W. B. Yeats, H. G. Wells o el ya también mencionado Blackwood. En esa sesión también participa un par de mujeres —aunque su inclusión por parte de José Luis Alemán se dirige ya a conocedores más avezados— pertenecientes a la antigua crónica negra estadounidense: Lizzie Borden, sospechosa de haber matado a hachazos a sus propios padres en 1892 (escena que aparece reflejada en el espejo al que se asoma durante el clímax de la aparición del ente demoniaco) y Belle Gunnes, «viuda negra» de principios del siglo XX.

![]() También, y aquí la influencia ya es más fastidiosa, se reconoce el modelo de un tipo de terror juvenil, procedente de Hollywood —pero aclimatado en España durante la década anterior, a través de películas ya olvidadas como El arte de morir (1999), de Álvaro Fernández-Armero—, que gira en torno a jóvenes guapos que sufren el acoso de algún tipo de terror monstruoso, por lo común en algún espacio aislado en donde van cayendo uno por uno. Los tópicos habituales de este subgénero son reconocibles a la primera: actores sin relieve a los que solo se les exige tener una cara y un cuerpo bonitos, personajes sin la menor consistencia psicológica entre los que no puede faltar la chica histérica que hace poco más que gritar y gritar a la espera de que la maten (aunque esta vez no la matan, lástima), la presencia revoloteante de algún tipo de freak, el goteo de revelaciones, normalmente procedentes de un pasado en el que tuvo lugar algún tipo de shock que desencadena esas muertes del presente… En fin, la falta de prejuicios de Alemán permite asimismo incluir elementos que, pese a su absoluta descontextualización, se encuentran en la tradición del cine de terror, como la presencia de esa gitana que parece salida de algún film años 30/40 de la Universal, con su tradicional atavío (que incluye un velo ribeteado por medallitas) y que vive en un no menos tradicional carromato en medio de los bosques que rodean la casa.

También, y aquí la influencia ya es más fastidiosa, se reconoce el modelo de un tipo de terror juvenil, procedente de Hollywood —pero aclimatado en España durante la década anterior, a través de películas ya olvidadas como El arte de morir (1999), de Álvaro Fernández-Armero—, que gira en torno a jóvenes guapos que sufren el acoso de algún tipo de terror monstruoso, por lo común en algún espacio aislado en donde van cayendo uno por uno. Los tópicos habituales de este subgénero son reconocibles a la primera: actores sin relieve a los que solo se les exige tener una cara y un cuerpo bonitos, personajes sin la menor consistencia psicológica entre los que no puede faltar la chica histérica que hace poco más que gritar y gritar a la espera de que la maten (aunque esta vez no la matan, lástima), la presencia revoloteante de algún tipo de freak, el goteo de revelaciones, normalmente procedentes de un pasado en el que tuvo lugar algún tipo de shock que desencadena esas muertes del presente… En fin, la falta de prejuicios de Alemán permite asimismo incluir elementos que, pese a su absoluta descontextualización, se encuentran en la tradición del cine de terror, como la presencia de esa gitana que parece salida de algún film años 30/40 de la Universal, con su tradicional atavío (que incluye un velo ribeteado por medallitas) y que vive en un no menos tradicional carromato en medio de los bosques que rodean la casa.

Es un claro defecto de La herencia Valdemar el que no sepa armonizar con coherencia todas esas perspectivas que le sirven como modelo, sino que vaya haciéndolas desfilar una por una, a modo de apretado catálogo.

Ya he señalado que la primera película es mejor que la segunda, y sin duda se debe a la superior entidad de las referencias que presiden su hilo argumental. El comienzo se centra en las aterradoras experiencias que vive la joven tasadora Luisa Lorente (Silvia Abascal, la mejor del grupo de actores jóvenes) en su recorrido por la Casa Valdemar, desde el descubrimiento del cadáver (horriblemente mutilado) del primer tasador enviado por la empresa a la aparición de un engendro espantoso que la acosa por toda la casa, hasta que es rescatada/secuestrada por los dos hombres que cuidan la casa, el siniestro Dámaso (José Luis Torrijo, el único rostro verdaderamente inquietante del reparto) y el atontolinado Santi (Santi Prego, a quien corresponde el papel de freak de la historia). Para contar ese episodio, Alemán recurre a tópicos visuales y narrativos de manual, pero no es mal comienzo.

La desaparición de Luisa marca la aparición de otros tres personajes, cuya entrada en escena obliga a enarcar las cejas, hasta tal punto resultan, desde su misma entrada, por completo inverosímiles. Son el detective encargado del caso, de pretencioso nombre, Nicolás Trémel; el dueño de la inmobiliaria, también con nombrecito propio de un pulp, Maximilian Colby, cuyo aspecto es irrisoriamente inquietante (lo encarna Eusebio Poncela…), con esos cabellos completamente blancos y un bastón en cuya empuñadura el conocedor aprecia una talla de la cabeza de Cthulhu, con sus reconocibles tentáculos en la boca; y la «doctora» Cerviá, presidenta de una institución de la que se nos informa ahora, la Fundación Valdemar, y que en el viaje en tren que lleva a ambos a la casa se encarga de informar a Trémel de la historia de su maldición. Por supuesto, esa inverosimilitud se debe tanto al inconsistente trazo de los personajes como a los tres actores que los interpretan: el cargante Óscar Jaenada (uno de tantos jóvenes actores que se creen la reencarnación de Marlon Brando o Robert De Niro), el monocorde pero no sé por qué muy valorado Poncela (¿alguien aguanta su dicción?) y la muy endeble Ana Risueño (cuya «altiva» caracterización es de risa: cabellos a lo Lulú, vestido rojo intenso, boquilla para fumar y gestos y palabras que manifiestan un rictus desdeñoso de pacotilla).

La desaparición de Luisa marca la aparición de otros tres personajes, cuya entrada en escena obliga a enarcar las cejas, hasta tal punto resultan, desde su misma entrada, por completo inverosímiles. Son el detective encargado del caso, de pretencioso nombre, Nicolás Trémel; el dueño de la inmobiliaria, también con nombrecito propio de un pulp, Maximilian Colby, cuyo aspecto es irrisoriamente inquietante (lo encarna Eusebio Poncela…), con esos cabellos completamente blancos y un bastón en cuya empuñadura el conocedor aprecia una talla de la cabeza de Cthulhu, con sus reconocibles tentáculos en la boca; y la «doctora» Cerviá, presidenta de una institución de la que se nos informa ahora, la Fundación Valdemar, y que en el viaje en tren que lleva a ambos a la casa se encarga de informar a Trémel de la historia de su maldición. Por supuesto, esa inverosimilitud se debe tanto al inconsistente trazo de los personajes como a los tres actores que los interpretan: el cargante Óscar Jaenada (uno de tantos jóvenes actores que se creen la reencarnación de Marlon Brando o Robert De Niro), el monocorde pero no sé por qué muy valorado Poncela (¿alguien aguanta su dicción?) y la muy endeble Ana Risueño (cuya «altiva» caracterización es de risa: cabellos a lo Lulú, vestido rojo intenso, boquilla para fumar y gestos y palabras que manifiestan un rictus desdeñoso de pacotilla).

El relato de la «doctora» da pie al segundo segmento, que sin duda resulta el más sólido de toda la historia. Es cierto que resulta innecesariamente prolijo, que la nobleza del matrimonio protagonista se contradice con la práctica de la estafa ocultista y que la excusa argumental para que Crowley induzca a Valdemar a poner en marcha la desastrosa sesión es más bien nimia. Pero el episodio está resuelto con agradable pulcritud, los escenarios son bonitos (tanto la casa como el resto de decorados y de espacios donde se desarrolla la acción) y el ritmo, adecuado. Además, y al contrario que en el segmento en tiempo coetáneo, aquí es donde aparecen los actores más consistentes de la historia. Descarto, lo digo ya, a una Laia Marull con su blandura acostumbrada, pero defiendo la prestancia, inesperada, del italiano Daniele Liotti —que físicamente recuerda mucho a su tocayo Daniel Day-Lewis— como Lázaro Valdemar, quien otorga el debido empaque a su personaje de individuo que se ve seducido por el lado más oscuro de la modernidad y lo paga con el sacrificio de su gran amor. Los secundarios también son sólidos: el estupendo Francisco Maestre hace creíble su composición del mítico Crowley, incluso en su caracterización física, el muy particular Jimmy Barnatán consigue disimular su muy contemporáneo aspecto en su papel de mezquino e intrigante periodista e incluso Paul Naschy realiza una encomiable interpretación, aunque en su convincente creación del viejo y fiel criado de Valdemar, que asiste impotente a su caída en brazos de las fuerzas oscuras, pesa mucho el palpable deterioro físico que lo llevaría poco después a la tumba… y esta vez para siempre.

[Quien no conozca el desarrollo argumental de este díptico debe dejar de leer justo aquí]

La segunda película, por desgracia, ya es otra cosa. Salvo algún esporádico regreso al pasado y a Lázaro Valdemar (por ejemplo, el que da pie a la aparición de Lovecraft), la trama ya se centra casi por completo en los jóvenes incautos que, demasiado tarde, descubrirán que han sido atraídos a la Casa de modo consciente para servir de víctimas propiciatorias para el nuevo rito que retomará el que fracasó cien años atrás, y que ahora, con el Necronomicon como libro de oficios, pretende invocar al mismísimo Cthulhu. Las supuestamente aterradoras peripecias que vive el quinteto de insoportables jovenzuelos, por desgracia, ya no interesan nada, pues nada importa lo que le pueda pasar a esos personajes, por mucho que el sentido del escenario no se pierda del todo. En el final, y retomando el elemento ocultista, aparece un culto levantado alrededor del legado de Lázaro Valdemar, siendo la mayor revelación que éste sigue vivo, como si el tiempo no hubiera transcurrido sobre él (cuestión que, por cierto, no se explica en absoluto). Ese clímax, con la aparición de Cthulhu, resulta muy decepcionante, primero porque la secuencia carece de tensión visual, y segundo por el feísmo de unos efectos digitales que no lucen el presupuesto invertido. De ahí que elementos que tenían que haber reforzado el grado de inquietud lo que hagan es incrementar la hilaridad: los jóvenes cultistas ingiriendo enormes arañas peludas y vivas, el burdo efecto de la sangre digital que cae sobre el cristal de la cámara (?) después de que el monstruo haga picadillo a uno de los oficiantes… El epílogo , encima, dilata demasiados minutos las explicaciones finales entre los personajes. De esta reseña, es claro, se deduce que los defectos de La herencia Valdemar son mayores que sus virtudes, pero aun así insisto en que, pese a todo, el díptico despierta una indudable simpatía. Cosas peores y más pretenciosas hemos visto en el cine fantástico español…

La segunda película, por desgracia, ya es otra cosa. Salvo algún esporádico regreso al pasado y a Lázaro Valdemar (por ejemplo, el que da pie a la aparición de Lovecraft), la trama ya se centra casi por completo en los jóvenes incautos que, demasiado tarde, descubrirán que han sido atraídos a la Casa de modo consciente para servir de víctimas propiciatorias para el nuevo rito que retomará el que fracasó cien años atrás, y que ahora, con el Necronomicon como libro de oficios, pretende invocar al mismísimo Cthulhu. Las supuestamente aterradoras peripecias que vive el quinteto de insoportables jovenzuelos, por desgracia, ya no interesan nada, pues nada importa lo que le pueda pasar a esos personajes, por mucho que el sentido del escenario no se pierda del todo. En el final, y retomando el elemento ocultista, aparece un culto levantado alrededor del legado de Lázaro Valdemar, siendo la mayor revelación que éste sigue vivo, como si el tiempo no hubiera transcurrido sobre él (cuestión que, por cierto, no se explica en absoluto). Ese clímax, con la aparición de Cthulhu, resulta muy decepcionante, primero porque la secuencia carece de tensión visual, y segundo por el feísmo de unos efectos digitales que no lucen el presupuesto invertido. De ahí que elementos que tenían que haber reforzado el grado de inquietud lo que hagan es incrementar la hilaridad: los jóvenes cultistas ingiriendo enormes arañas peludas y vivas, el burdo efecto de la sangre digital que cae sobre el cristal de la cámara (?) después de que el monstruo haga picadillo a uno de los oficiantes… El epílogo , encima, dilata demasiados minutos las explicaciones finales entre los personajes. De esta reseña, es claro, se deduce que los defectos de La herencia Valdemar son mayores que sus virtudes, pero aun así insisto en que, pese a todo, el díptico despierta una indudable simpatía. Cosas peores y más pretenciosas hemos visto en el cine fantástico español…

FICHAS DE LAS PELÍCULAS

Título: La herencia Valdemar y La herencia Valdemar II: La sombra prohibida. Año: 2010.

Dirección y guión: José Luis Alemán. Fotografía: David Azcano. Música: Arnau Bataller. Intérpretes: Daniele Liotti (Lázaro Valdemar), Laia Marull (Leonor Valdemar), Óscar Jaenada (Nicolás Trémel), Silvia Abascal (Luisa Lorente), Rodolfo Sancho (Eduardo), Ana Risueño (Dra. Cerviá), Paco Maestre (Aleister Crowley), Eusebio Poncela (Sebastián Colby). Dur.: 104 y 92 min.

Es un poco triste que en el panorama español el estrenar una película sin subvenciones oficiales sea un método válido para promocionarla, dice mucho, y no muy bueno, de la situación.

Respecto a la(s) película(s), comparto tu opinión: vistas hoy me parecen la mar de simpáticas y entrañables, y son una muestra de auténtico caríño por el fantástico y H. P. Lovecraft. Pero hay que admitir todos sus defectos, y que en general, la impresión que me produjo esa trama de la herencia Valdemar era la de ser una aventura de la Llamada de Cthulhu: una trama que se retrotrae al pasado, unos secundarios tan estereotipados que caen en lo ridículo (o en el pnj estándar de cualquier sesión de juego), una resolución del guión y unos protagonistas que parecen tal cual investigadores del citado juego.

Aunque reconozco que ese espigado H. P. Lovecraft interpretado por Luis Zahera siempre me hizo muchísima gracia. No tanto la acumulación de personajes históricos, especialmente ese Alisteir Crowley y su perfecto dominio del castellano ¿Qué pasa en estos saraos, que siempre tienen que salir figuras reconocibles?

Lo de Crowley y su poliglotismo luego lo superaría Garci con su Sherlock Holmes, que no solo habla el castellano como si fuera académico de la lengua sino que encima es un gran conocedor de Galdós… ¡toma ya! Casi más cogida por los pelos que la aparición de Crowley (que a la vista está sirve tanto para un roto como para un descosido) me parece la presencia de Bram Stoker, que además es gratuita del todo. Pero bueno, como la primera parte me gusta bastante es perdonable. Es una pena la segunda película, con esos jovencitos guapos corriendo de aquí para allá, perdiéndose el saborcillo de la primera.